I migliori film del 2020

I migliori film (in ordine sparso) del 2020 secondo Stranger Than Cinema, selezionati esclusivamente tra quelli distribuiti in Italia (al cinema, in streaming o sulle piattaforme ibride come MioCinema)

I migliori film (in ordine sparso) del 2020 secondo Stranger Than Cinema, selezionati esclusivamente tra quelli distribuiti in Italia (al cinema, in streaming o sulle piattaforme ibride come MioCinema). Sono quindi esclusi i film passati ai festival (su territorio italiano o online) che non hanno ancora ricevuto normale distribuzione (al contrario, sono inclusi film con anno di produzione precedente, ma distribuiti in Italia nel 2020).

Assandira

Già Pier Paolo Pasolini denunciava il rischio per la poesia di qualsiasi provincia dialettale “isolata” di farsi mistica della regione come “piccola patria”, incubatrice secolare di tradizioni e di folklore antichissimi, in qualche caso addirittura preistorici, per cui “ogni prodotto letterario è come circonfuso di un sottinteso agiografico: dal calore di una dedizione che è l’atteggiamento tipico di quei poeti confinati in solitudini paesane a esasperare il loro naturale affetto per la terra che li ha visti nascere”. Il canto di una terra, nazione solo linguisticamente, ridotta, da una storia che realmente passa solo per il centro e esclude le aree marginali, a consolarsi con un’epica della miseria, dell’abbandono, del lavoro. Salvatore Mereu fa a pezzi qualsiasi estetica da volantino turistico, quella imperante di un cinema che si piega alle logiche da film commission. Non c’è mai un vero campo lungo, un’immagine che si perda nelle lusinghe del paesaggio. L’inquadratura, al contrario, è sempre piena, densa, asfissiante, ammassa uomini e bestie. E, a poco a poco, emergono i frammenti di una storia cupissima attraversate da fitte di desideri indicibili, miasmi di una sessualità patologica come quella di Padre Padrone (il romanzo di Gavino Ledda, qui protagonista, messo in scena dai Taviani nel 1977). C’è come un gorgo di parole che non riescono ad uscire e che quando escono si perdono e non raggiungono i loro interlocutori, al punto che si fa fatica a capire quale sia il punto di alcune frasi, il senso dietro ad ogni gesto rabbioso.

Dragged Across Concrete

Se sottraessimo al cinema di Quentin Tarantino la sua autoironia e il suo gusto postmoderno, il risultato sarebbe molto simile a quello che oggi è il cinema di S. Craig Zahler. I suoi film, infatti, condividono molte delle tipiche caratteristiche tarantiniane (la violenza, la lunga durata, la rincorsa al gran finale) ma, a differenza dei film di Tarantino, sono sempre maledettamente seri e privi (almeno apparentemente) di qualsivoglia forma di ironia. Una serietà che è data solo ed esclusivamente dalla messa in scena del regista. Zahler riprende ogni cosa con un rigore ed una lucidità tali da conferire gravitas ad ogni svolta beffarda e surreale della trama. Ogni suo film è sempre una lunghissima introduzione al proprio finale e anche Dragged Across Concrete non fa eccezione: dei suoi 160 minuti (in cui non sembra esserci una sola sequenza superflua) le scene di azione pura (la rapina, gli omicidi) sono poche, velocissime e si esauriscono subito. Zahler ripropone, secondo un’ottica personalissima, il lavoro che Carl Franklin (Il diavolo in blu) faceva negli anni ’90: al posto della velocità c’è la calma, l’attesa che accada qualcosa. Quello di Zahler è invece un film di appostamenti, di inseguimenti a distanza di sicurezza, che indugia sulle idiosincrasie dei due protagonisti (Mel Gibson e Vince Vaughn) e persino sulle loro diverse ordinazioni al ristorante. Ciò che muove i personaggi è la loro famiglia: la moglie malata e la figlia bullizzata di Mel Gibson, un anello mai consegnato per Vaughn. E lo stesso vale per il criminale interpretato da Tory Kittles: la madre che si prostituisce, il fratello minore costretto a vivere su una sedia a rotelle. Problematiche personali appena accennate, ma rese reali dallo sforzo sempre credibile su schermo dei due attori.

A Hidden Life

È un film faticoso A Hidden Life, prima estremamente lirico e poi didascalico. La scissione che Terrence Malick si sforza di ricomporre è quella tra il suo cinema e lo sguardo dello spettatore. Ripercorre, con commovente fatica, tutta la distanza che lo separa da chi guarda. Fino a trovare davvero il punto di incontro nella concretezza della divinazione: al termine della sua ricerca di prove e segni, tutto torna alla carne. Stavolta il messaggio non è veicolato esclusivamente dal cinema (dal montaggio e della inquadrature), ma dalla Storia che il film racconta, trova il suo veicolo nella esistenza stessa di Franz Jägerstätter. Astrarre vorrebbe dire rendere confuso ed enigmatico un messaggio che deve arrivare chiaro nella sua semplicità. La comprensione del gesto è tale che Malick non sente il bisogno di ragionarci sopra, si limita a metterlo in scena. Non mette in crisi, non approfondisce: talmente è poco discussa la sua decisione (il contadino non risponde nemmeno a chi cerca di parlare con lui) che l’impressione è quella di assistere ad un film più vicino al dogma che alla meditazione (quella cinematografica di tutti i suoi film più recenti). Si percepisce invece questa volta la necessità di avere una sceneggiatura, la volontà di raccontare gli eventi secondo una logica cronologico-narrativa. Lo sforzo immenso per rendere quel gesto estremo di resistenza (assolutamente ininfluente sulla Storia del suo secolo) significativo per chi guarda, influente almeno a livello singolo e personale.

Favolacce

Come già valeva per il loro esordio (La terra dell’abbastanza), l’opera seconda dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo sembra contraddire con le immagini e con la messa in scena ciò che viene raccontato dalla sceneggiatura e ciò che viene suggerito dagli atteggiamenti e dai modi di fare dei suoi personaggi. Nessuno dei protagonisti adulti sembra infatti rendersi conto dello squallore in cui vive: sfoggiano un tipo di agiatezza che appare immediatamente fasullo e menzognero, credendo che le loro squallide vacanze nelle villette a schiera possano essere davvero un lusso di cui andare fieri. A guardare da lontano e con giudizio queste figure sono i bambini, che osservano impotenti il crollo definitivo dei loro modelli genitoriali, rendendosi conto di avere come guida degli uomini e delle donne inconsapevoli della loro sguaiatezza e inadeguatezza. I due registi romani lavorano tantissimo sul character design come si fa tradizionalmente per i film d’animazione (lo stesso approccio, se vogliamo, che utilizza Wes Anderson). Lo testimonia ad esempio il taglio di capelli impietoso sfoggiato da Elio Germano, in grado da solo di dirci tantissimo sul personaggio ancora prima che questo possa aprire bocca. Sono i corpi dei protagonisti a smentire immediatamente una promessa di ricchezza che nessuno può mantenere ma che tutti fingono di aver mantenuto. In questa “dogville” alla periferia della Capitale, diverse famiglie si frequentano come farebbero quelle dei film americani. Barbecue e piscine, piccole feste e pranzi in giardino. È l’ostentazione di un benessere appreso dai film e dalla tv e non da una personale (e reale) esperienza.

L’uomo invisibile

Non un adattamento del romanzo di H.G. Wells, né tantomeno un remake del capolavoro di James Whale del 1933 (per non parlare delle distantissime versioni de Le avventure di un uomo invisibile di Carpenter e de L’uomo senza ombra di Verhoeven). Forse il primo horror dell’era #MeToo, di sicuro il più esplicito: quello in cui l’uomo stalker e violentatore è l’uomo che non si vede, uno dei pochi horror contemporanei davvero capaci di lavorare sul controcampo e sull’immagine, costantemente filtrata e tradita dai dispositivi (telecamere, cellulari, tablet) e, di conseguenza, dalla cinepresa. Non sorprende la presenza di Elisabeth Moss in un progetto che, ancora una volta, dopo il debutto in Mad Men e il successo mondiale con The Handmaid’s Tale, la mette al centro di una storia di tormento e violenza. L’impegno in questo caso è doppio, dal momento che deve recitare per sé e per l’uomo invisibile, quando è completamente sola e tutta la tensione si regge sui suoi movimenti, sul suo sguardo, gli unici strumenti per suggerire allo spettatore cosa stia facendo il personaggio che nessuno può vedere. La difficoltà sta nel fare questo senza però smettere di caratterizzare la protagonista. L’idea geniale di Leigh Whannell è quella di capovolgere la prospettiva del racconto originale e raccontare tutto dal punto di vista della vittima. L’immagine della ragazza che fissa impaurita una poltrona vuota sapendo che il suo carnefice è lì, rimarrà sicuramente una delle più potenti degli ultimi anni.

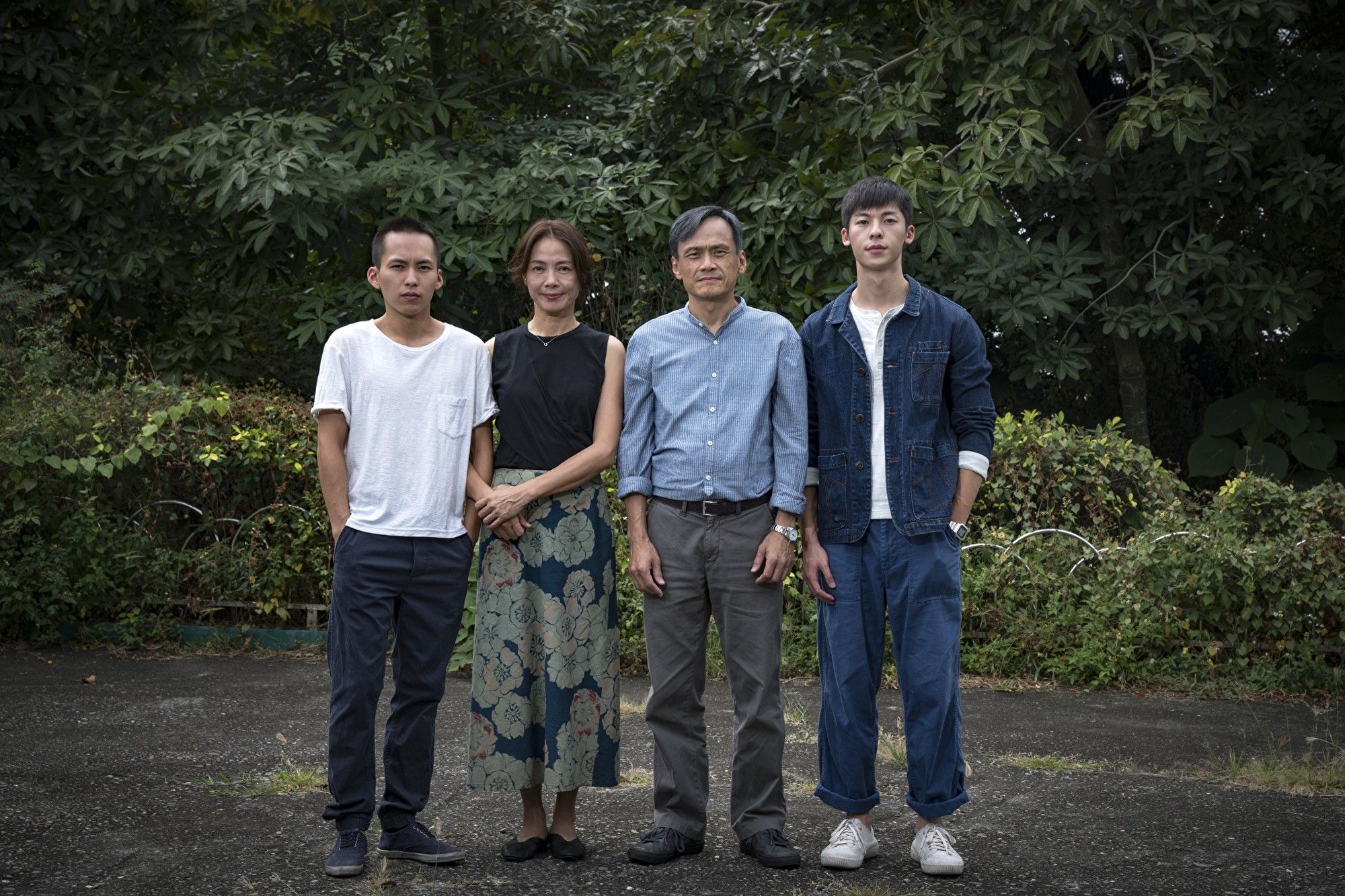

A Sun

Una famiglia che lotta per la sopravvivenza economica cade a pezzi quando i due figli adolescenti prendono delle decisioni a loro modo devastanti per loro stessi e per i propri genitori. Scritto e diretto da Chung Mong-hong (Soul, Godspeed), A Sun, nel suo essere radicale, arriva persino a mettere in discussione la possibilità di sopravvivere come una persona perbene in un mondo che non lo è per nulla. Un dramma alla costante ricerca di una sua velocità, che riesce a prendersi le sue pause, sognanti e magiche, ad affondare nei flashback laceranti del figlio maggiore allo zoo con la compagna di studi segretamente innamorata di lui. Rispettoso come Ozu e rabbioso come lo Jia Zhang-ke de Il tocco del peccato, Chung Mong-hong fa dell’afflizione una scelta estetica. Una colonna sonora dal gusto occidentale accarezza i personaggi, consolandoli mentre asciugano al sole le loro ferite. Come spesso avviene nel cinema di questo incredibile cineasta di Taiwan, tutte le emozioni di cui si nutrirebbe un comune melodramma (la disperazione del lutto, innanzitutto) vengono attenuate dal montaggio e dalla scelta delle inquadrature (in passato Chung ha persino rimontato alcuni suoi film tagliando le scene che avevano fatto piangere gli spettatori durante le anteprime). A Sun trattiene costantemente le lacrime e non urla mai il proprio dolore a squarciagola. Contiene in sé la pena e il suo sollievo.

Roubaix, une lumière

Il cinema di Arnaud Desplechin è sempre anti-sociologico, come la lezione di Serge Daney, redattore capo dei «Cahiers du Cinéma», impone. Il cinema come “gigantesca macchina asociale” in grado di insegnare agli spettatori che “al mondo non esiste solo la società”. Quando non resta altro che l’orizzonte sociale, quando il mondo scompare, ci si ritrova prigionieri nella mediocrità del “villaggio globale”, che, come tutti i villaggi, non ha bisogno di critica, ma di imbonitori, di guardie campestri, insomma, per dirla con Daney, “di televisione”. Così Desplechin si riconferma uno dei pochissimi autori in grado di mettere in pratica molte delle teorie della nouvelle vague senza doverne riprodurre sterilmente i modelli formali. L’esperienza televisiva di Mosco Boucault da cui il suo film prende spunto puntava a mettere in scena un aspetto della realtà poliziesca trascurato nelle narrazioni di finzione: come si svolge davvero un’inchiesta, nelle sue prassi e nei suoi rituali. Il progetto consisteva nel seguire con una troupe cinematografica ridotta tutte le fasi delle inchieste, tentando di cogliere una pratica. Ma c’è una grande differenza tra il lavoro (cinematografico) di Desplechin e quello (documentaristico) di Boucault. Se i documentari di quest’ultimo lavoravano in direzione opposta all’inchiesta (che cerca di mettere in difficoltà i sospettati per farli confessare e, successivamente, poterli condannare), nel film di Desplechin l’uomo a capo delle indagini lavora per raggiungere lo stesso scopo del film. Cerca di capire i sospettati per poterli, forse, salvare. Ma la Roubaix del titolo non è da intendersi semplicemente come il nome della città in cui è ambientato il racconto, ma anche, come avviene nei documentari di Frederick Wiseman, nel senso di “istituzione”: prima la municipalità, con il proprio sistema di assistenza sociale, poi, quando si riduce l’unità spaziale della narrazione, il commissariato.

Leggi la recensione completa QUI.

Diamanti Grezzi

Come già Good Time, anche Diamanti Grezzi sembra un film “destrutturato”, cioè un classico film d’azione dal quale sono state eliminate tutte le scene di raccordo e di collegamento e in cui sono rimaste solo quelle chiave, indispensabili alla narrazione. Il tono è quello sardonico dei fratelli Coen, ma non c’è un briciolo di ironia nel modo in cui i Safdie guardano ai loro personaggi (come S. Craig Zahler è Quentin Tarantino senza gusto per il pulp, i fratelli Safdie sono i Coen senza il gusto per la comicità). Tutto è maledettamente serio, ma le conseguenze delle azioni del protagonista sono sempre governate da una beffarda casualità che strappa più di qualche sorriso. I Safdie sono bravissimi ad unire l’asciuttezza e il rigore tipico del cinema della New Hollyood (Ferrara e Scorsese, ma anche William Friedkin) alla capacità di astrazione di Paul Thomas Anderson: la foga e l’ansia con cui si raccontano le vicissitudini che riguardano il protagonista ricordano quelle di Ubriaco D’Amore (con lo stesso Sandler). Con una fotografia (Darius Khondji) in 35mm con la grana sempre visibile ed un incredibile lavoro sul sound design, la narrazione di Diamanti Grezzi si nutre di dialoghi incompleti e confusi che sembrano provenire da una sceneggiatura di Altman. I Safdie sono forse i migliori oggi nel raccontare la fatica dell’esistenza e il dolore che provoca il semplice desiderio di volere qualcosa di più da se stessi.

Sorry we missed you

Il film di Ken Loach si svolge dopo la crisi del 2008 (la stessa famiglia Turner ha già dovuto affrontare le drammatiche conseguenze di quel passaggio). È perciò un film dell’anno zero, dopo la crisi, nel pieno della gig economy. Cosa è rimasto in piedi dopo quel terremoto? Io, Daniel Blake descriveva le mancanze del “welfare state” inglese, l’assurdità dei nuovi e moderni Comma 22 (se sei malato puoi chiedere una indennità, ma se chiedi una indennità vuol dire che stai abbastanza bene da poter lavorare) e le storture di un sistema sociale che scricchiolava ma che nonostante tutto era ancora lì (addirittura facendo trapelare la possibilità di una tardiva vittoria). Sorry We Missed You, con una essenzialità stilistica disarmante, mette in scena una realtà in cui attorno alle persone non c’è più nulla: tutto è stato azzerato e bisogna ricominciare da capo. Quelle dissolvenze a nero che in Io, Daniel Blake venivano utilizzate dal regista come dimostrazione di pietà nei confronti della sofferenza dell’individuo, di fatto impedendo allo spettatore di guardarla ulteriormente con il rischio di provare non più compassione ma commiserazione, adesso arrivano quando tutto ciò che c’era da vedere è già stato visto. Quello che inghiotte i personaggi dai margini dell’inquadratura è il buio risolutivo di una giornata che si chiude per ricominciare uguale a se stessa. Ed è proprio nelle dissolvenze a nero di Sorry We Missed You che emerge tutto il radicale pessimismo di un regista che, non credendo alla possibilità di correzione del capitalismo, lotta per un sistema alternativo ad esso. Senza un’alternativa non può esserci scampo da quella soluzione di montaggio.

Leggi la recensione completa QUI.

Un Lungo Viaggio nella Notte

Bi Gan è un talento ambizioso e sfacciato (tra i suoi modelli dichiarati: Bolaño, Eugene O’Neill, Marc Chagall, Paul Celan, Wong Kar-wai, Hou Hsiao-hsien). Le sue immagini hanno la consistenza del ricordo, dunque di qualcosa che necessariamente è già stato visto, che non sorprende più. Si muove nel regno del fantasmatico, dunque del trascendente. Il suo secondo film conduce lo spettatore nei luoghi, nei pensieri, nei ricordi di un uomo che torna nella sua città per cercare una donna mai dimenticata (ma nella sua memoria ci sono anche frammenti della madre, di un figlio mai nato, di un omicidio), che si fanno esperienza metalinguistica in 3D con un interminabile e virtuosistico pianosequenza. La distanza dello schermo si elimina e l’immagine sogna di farsi totale, di tirare dentro chi guarda e incorporarlo nel mezzo filmico. Cinema delle attrazioni, a pieno titolo. Ma Bi Gan è destinato al fallimento come Beckett. Siamo lontani dalla speculazione di Leos Carax: Un Lungo Viaggio Nella Notte è un film narrativo, interessato agli esseri umani più che alle speculazioni, uno sì pieno di simboli ma sempre molto concreti e attaccati alla trama, alla ricerca, ai personaggi.

Vitalina Varela

Il cinema di Pedro Costa sfrutta gli squarci creati dalla demolizione per rendere visibili le comunità più emarginate, costituite principalmente da poveri e immigrati, spesso destinati a diventare sfollati. Costa resiste all’immagine totalizzante, quella che nega implicitamente l’esistenza di ciò che non è reso visibile. Se l’immagine totalizzante, dovuta alla speculazione immobiliare o al rinnovamento urbano, è determinata dalla futura costruzione di strutture in cemento, i suoi film sono interessati solo ai momenti di transizione. È ponendo la machina da presa all’interno di questi accadimenti che si crea un parallelismo tra la demolizione degli edifici e il montaggio cinematografico, fornendo informazioni sui modi divergenti in cui i tagli (o gli squarci) alterano non solo l’esperienza dello spazio ma anche quella del tempo. Evidenziando il lento logoramento delle abitazioni, l’edificio si presenta come il materiale dello schermo cinematografico stesso. Come superficie di proiezione, il tessuto diventa una finestra, piuttosto che un velo (le finestre secondo la definizione di Anne Friedberg, quindi gli elementi che rendono il muro permeabile alla luce e alla ventilazione, agenti che alterano la materialità e la temporalità dello spazio costruito). Finestre spesso create anch’esse dalla demolizione, che offrono nuovi punti di connessione tra spazi urbani e persone. È in questa breccia che si rivela la presenza del regista, che ci segnala i modi sempre diversi in cui la telecamera stessa crea finestre tra gli spazi e le persone che li attraversano.

Mai raramente a volte sempre

Girato in 16mm con pellicola Kodak 500T, quello di Eliza Hittman è un film dai colori tenui, autunnali come il nome della protagonista (Autumn) suggerisce. Per non tradire il realismo auto-imposto come necessità morale prima che estetica, l’illuminazione è mantenuta minima e dall’aspetto naturale. Nelle scene in interno, come quelle ambientate nella clinica, dove la normale illuminazione non è lusinghiera o favorevole per il cinema, le luci a LED e i dimmer vengono usate per dare consistenza alle immagini e accentuarne leggermente la profondità. Il nuovo spazio colore DCI-P3 fa poi il resto, conferendo un aspetto diverso alla pellicola 16mm scansionata e rivelando molte più sfumature di colore rispetto allo standard sRBG. Il modello è quello di Jerry Schatzberg d’inizio anni ’70 per come i luoghi vengono filtrati e raccontati attraverso le protagoniste: prendono i colori dei vestiti che indossano e si riflettono sui loro visi.

They shall not grow old

C’è una idea potentissima alla base di They Shall Not Grow Old, quella che il cinema, con tutte le sue manipolazioni e mistificazioni, possa essere più reale di filmati d’archivio riprodotti nel loro formato originale, così come furono realizzati. Peter Jackson, che già con Forgotten Silver aveva creato un finto documentario che raccontava di un falso genio del cinema mai esistito, ora falsifica, tratta e modifica immagini d’epoca. Aggiunge l’audio, adegua il frame rate (da 13 fotogrammi a 24) e segue un modernissimo processo di colorizzazione per rendere le immagini della Prima Guerra Mondiale di nuovo reali e credibili per gli spettatori di oggi, rimuovendo da esse la patina del tempo e applicando quella del cinema. Lo fa per piccoli passi, prima decidendo di esplicitare l’anacronismo tecnico dei filmati originali, non ritoccati, e successivamente intervenendo, nell’ordine, sul numero dei fotogrammi, sull’aspect ratio e sui colori. Una vera e propria operazione di “archiveology” (termine coniato nel 1991 da Joel Katz anche in risposta alle domande sollevate sull’utilizzo dei filmati d’archivio al cinema dal film Dal Polo all’Equatore di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, distribuito qualche anno prima). L’uso delle immagini di archivio come “linguaggio”, la creazione di un nuovo significato attraverso la rimozione delle immagini dal loro contesto sequenziale originale e il loro riassemblamento: un modo di tessere una propria narrazione facendo “parlare” l’archivio, riempiendo i suoi silenzi e le sue lacune, evidenziando (anche attraverso lo zoom digitale) facce prima marginalizzate e utilizzando tracce vocali esterne per amplificarne il senso.

Leggi la recensione completa QUI.

Wolfwalkers

Ambientato nel 1650, anno dell’assedio di Kilkenny, quando il generale inglese Oliver Cromwell compì il passo decisivo verso la definitiva conquista dell’Irlanda, con lo scopo di “domare” la popolazione locale e annientare la Chiesa cattolica, Wolfwalkers sceglie di affidarsi all’iconografia anti-irlandese dei pamphlet britannici. Volantini di propaganda che venivano realizzati all’epoca attraverso la stampa con blocchi di legno e distribuiti per sostenere la missione “civilizzatrice” di Cromwell, che sbarcò in Irlanda per dare una lezione ai nativi “barbari e assetati di sangue” che abitavano quello che era considerato un relitto dell’Impero. La stampa con blocchi di legno su carta avveniva per impressione, con l’inchiostro che si depositava sul foglio per mezzo di matrici sulle quali venivano praticate delle incisioni. Proprio ispirandosi all’imprecisione di quella tecnica, con il colore che spesso usciva fuori dalle guide della matrice, Tomm Moore e Ross Stewart mettono in scena una Kilkenny imperfetta, strabordante, incapace di rimanere all’interno dei confini del suo disegno. Una città che è la stampa imperfetta di se stessa, costantemente traslata e fuori asse. Gli animali del film sembrano cambiare aspetto quando la protagonista Robyn capisce di non doverne avere paura (prima stilizzati, praticamente ombre che si muovono sullo sfondo o addirittura acqua che scorre come un torrente tra gli alberi, poi progressivamente sempre più dettagliati e caratterizzati nelle loro espressioni). Il tratto del disegno cambia nel momento in cui vi è una presa di coscienza improvvisa o quando il punto di vista sulle cose viene ribaltato. Così anche Robyn, inizialmente un bozzetto di se stessa, comincia ad arricchirsi di linee (le fossette degli occhi) e particolari (il rosa delle guance) man mano che prende consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità.

Leggi la recensione completa QUI.

La France contre Les Robots

Il nuovo film di Jean-Marie Straub ripropone in due metà filmiche speculari uno stesso frammento testuale di Georges Bernanos, che viene così raddoppiato dal battito di un’opera che divide in due e fa della divisione un paradossale agente di moltiplicazione. È una diade di diade come una libellula con due paia di ali. Concepita con Danièle Huillet e proseguita con costanza e fedeltà anche dopo la sua scomparsa, la pratica di proporre più versioni dello stesso progetto, arrivando addirittura a quattro versioni con La Mort d’Empédocle (1986), si è sempre posta come offensiva deliberata ai danni del’unicità fantasmatica dell’opera cinematografica, obsoleta al tempo della sua riproducibilità tecnica. Una pratica che ha sempre espresso un concetto elementare: l’antagonismo non esiste al di fuori del film, ma dentro di esso. Il film assicura così l’autentica singolarità di un gesto che assume fino in fondo la verità negata del suo antagonismo, contraddicendosi e dividendosi per moltiplicare il proprio effetto. Un gesto per vincere un presente autofago, montato in un loop amnesico e automatico-ipnotico. L’immobilità è quella della struttura (il taglio delle inquadrature e la dizione dei testi recitati), la variabilità (del suono) quella del reale che scorre e che, nel processo, si differenzia perennemente. Nell’intervallo di movimento e arresto, di flusso e cesura, sorge l’immagine dialettica, che è dialettica solo quando si ferma. Ed è solo così che si può immaginare una interruzione necessaria di ciò che è attuale, il cui corso è destinato alla catastrofe.

Imprevisti Digitali

I protagonisti dei film della coppia Delépine e Kervern sono sempre delle figure rimaste indietro rispetto a tutti gli altri. Poco rispettate, con una situazione difficile alle spalle, ma animate da una voglia di fuga e di riscatto. Stavolta i due autori francesi riflettono sulla tecnologia, capendo prima di altri come la disintermediazione dei servizi tramite internet e la gig economy (o anche solo il fenomeno del binge watching) riescano a tirare fuori il ridicolo in noi, come siano un giogo sui più deboli, meno smaliziati e sempre in affanno. Il tema ricorrente del loro cinema è che ci sia qualcuno che fa le spese di tutta la grande corsa in avanti e che per una porzione di popolazione che gode dei frutti del cambiamento, ne esiste un’altra che cerca di imitarla finendone schiacciata. Lo sguardo antropologico degli esordi ha lasciato il passo, da Saint amour in poi, alla descrizione di una anarchia commovente ed autentica, per questo cinematografica, fatta di tenacia e disperazione. Una tale istintiva scorrettezza oggi non si vede neanche nelle commedie statunitensi e quando, in alcuni momenti, Delépine e Kevern tirano fuori delle trovate degne dei fratelli Farrelly, la volgarità è messa a frutto per colpire duro. Senza compiacimenti.

Time to Hunt

Siamo in un futuro prossimo, non lontano, uno che non prevede tecnologie diverse da quelle che abbiamo, ma in cui l’economia coreana è al collasso totale e i ragazzi poco più che ventenni sognano di vivere in paradisi con economie floride. Il crimine è questione ordinaria e tutto si apre con quattro amici che pianificano un ultimo colpo prima della fuga con i soldi. La rapina messa in scena da Yoon Sung-hyun è tutta una questione di precisione: il senso molto esatto della posizione delle persone nelle inquadrature che serve allo spettatore per avere sempre chiaro chi è dove e come si stia svolgendo l’azione. Time To Hunt preme quasi subito sull’acceleratore e sulla cattiveria: i ragazzi sono abbastanza ordinari ma devono vedersela con un mondo terribile, il loro piano è solido ma attuarlo è tutto un altro paio di maniche. Terminata la rapina, il film, che fino a quel momento era rimasto con i piedi ben piantati per terra, abbraccia l’implausibilità, si fa metafisico. È tutto un pensare cosa dovrebbero fare i protagonisti, quale sarebbe la strategia più giusta per sopravvivere, da dove passare, da quale lato girare e cosa dovrebbero fare i quattro per evitare di essere beccati. Una costante pianificazione che si rivela sempre inefficace: il killer sulle tracce dei ragazzi non è semplicemente un sicario, ma una maledizione.

Greyhound

Compiendo l’operazione esattamente inversa a quella di 1917, che marginalizzava i suoi protagonisti all’interno degli spazi che questi percorrevano, il film con Tom Hanks utilizza il montaggio (quasi assente in 1917) per sintetizzare tutto ciò che vuole dire in un unico elemento: il volto del suo attore protagonista (che in questo caso è anche sceneggiatore). Greyhound utilizza le ellissi per eliminare tutto ciò che si frappone fra uno scontro e il successivo, mettendo al centro di tutto la battaglia tra imbarcazioni diverse per forma, misura e tenuta, con il mare in tempesta a fare da elemento di imponderabilità per entrambi gli schieramenti. Lo scontro non viene “visualizzato” se non attraverso i segnali dei sonar, i disegni sulle mappe e, ovviamente, le espressioni dei volti di chi quella guerra la sta combattendo, costretto all’angosciante attesa di scoprire le conseguenze delle proprie mosse. Solo quando viene messo a segno il colpo, lo scontro si manifesta in tutto il suo fragore. Il capitano dà ordini e i suoi giovani sottoposti non fanno che guardarlo. Tom Hanks subisce quegli sguardi e la grandezza della prestazione sta nella maniera in cui tra le onde, il gelo terribile e la pressione di siluri che puntano verso la nave, Tom Hanks riesca a rendere il peso di ricevere quegli sguardi, di sentirsi responsabile per le decisioni che assume. Un grande attore è in grado di inventarsi tutto un film anche solo guardando il green screen.

Siberia

Il cinema di Abel Ferrara negli ultimi anni ha compiuto un passaggio geografico fondamentale: dagli ambienti metropolitani alla natura selvaggia. Passaggio che trova adesso il suo punto di arrivo, nel film che più di altri dimostra la capacità di un regista di pensare esclusivamente attraverso il cinema (principalmente il suo, come dimostra il film minore che ne accompagna la visione, ovvero Tommaso, in cui Dafoe-Ferrara, in crisi creativa, cerca di completare la sceneggiatura del suo film successivo, che è appunto Siberia), di guardare il mondo attraverso una sola lente possibile, quella del proprio sguardo-macchina da presa. Anche per il protagonista Dafoe (ormai corpo e simbolo) è impossibile dividere, tra le immagini nella sua testa, quanto abbia realmente visto e vissuto, da quello che gli è arrivato filtrato dal cinema o dalla letteratura con cui è venuto in contatto. Ferrara dimostra come sia ancora possibile per lo sguardo del cinema recuperare una forma insieme primordiale e nuova, purificata e “magica”. La sua ricerca va nella direzione di un linguaggio universale capace di rigenerarsi senza fine (come sottolinea il reiterato ricorso alle strutture e alle forme circolari nel film), di ruotare sulla propria spina dorsale come il diavolo-derviscio che balla Runaway di Del Shannon.

SPACES #2 | Visit by Jia Zhang-Ke

La pandemia da Covid-19 è come una bomba al neutrone: determina la desolazione umana e lascia intatte le strutture. L’ascesi, il ritiro dal mondo, funziona però solo quando è una libera scelta, solo quando è un movimento contrario alla massa. In attesa del primo film che racconterà seriamente tutto questo, si può solo fantasticare su ciò che che vorremmo vedere: un fantomatico controcampo, come auspicato dai pionieri. Ancora una volta, siamo primitivi di una nuova era.

I Miserabili

Era il 1989 quando Fa’ la cosa giusta di Spike Lee si impose nel dibattito pubblico a causa del gesto che il giovane protagonista compieva sul finale. Il film si conclude con due citazioni speculari sulla non-violenza e sulla violenza come mezzo di resistenza. Quella di Martin Luther King (Violence as a way of achieving racial justice is both impractical and immoral) e quella di Malcolm X (I don’t advocate violence, but at the same time I am not against using violence in self-defense. I don't even call it violence when it's self- defense, I call it intelligence). Non a caso I Miserabili, fulminante esordio di Ladj Ly si chiude invece con una sola citazione, ovviamente di Victor Hugo: Remember this, my friends, there are no such things as bad plants or bad men. There are only bad cultivators. Ladj Ly sceglie (ma è una scelta più ideologica che cinematografica) di non mostrare il gesto finale, il gesto “brechtiano” che dovrebbe “suscitare un atteggiamento analitico e critico rispetto ai fatti rappresentati” (definizione di straniamento secondo Brecht). Non scaglia il bidone dell’immondizia (o la molotov). Ma non essendoci tesi, non può esserci antitesi. Con una dissolvenza non chiude la vicenda, fa del suo film un ordigno inesploso, l’innesco senza detonazione. Il regista fa navigare i propri personaggi in un lago di benzina nell’attesa che il primo mozzicone di sigaretta gettato via senza cautela faccia divampare le fiamme. I Miserabili non sbaglia nulla: ha le facce giuste, il ritmo perfetto, trae piacere dall’attesa di un dialogo a lungo rimandato. Ladj Ly sa bene che basterebbe sbagliare un indumento o un taglio di capelli per mettere a repentaglio la riuscita del film.

Leggi la recensione completa QUI.

Beastie Boys Story

Spike Jonze (già regista del leggendario videoclip di Sabotage) sceglie per il suo Beastie Boys Story (atipico “live documentary” a metà strada tra stand-up comedy e documentario) il format delle conferenze TED e dei keynote Apple (a pensarci bene, lo storytelling contemporaneo per eccellenza). E in effetti Adam Horovitz, maglioncino posh e capelli grigi, sembra proprio il CEO di una Big Tech intento a presentare un nuovo dispositivo di ultima generazione ad una platea entusiasta di futuri acquirenti. Non a caso il piano originario era quello di proiettare il film in contemporanea in tutte le sale IMAX degli Stati Uniti, proprio come avviene per i grandi eventi di settore (a causa del Covid, poi, la strategia è cambiata e Beastie Boys Story è approdato, ironicamente, su Apple TV+). Ma in realtà quello messo a punto da Jonze, Diamond e Horovitz è un altro tipo di evento: una cerimonia funebre per ricordare Adam Yauch, deceduto per cancro nel 2012. Come accade in queste occasioni, ci si riunisce con gli amici (nel pubblico anche Ben Stiller, Steve Buscemi, David Cross, che spuntano dopo i titoli di coda), si rievoca il passato, si ride e ci si commuove.

Varda by Agnès

A metà tra la confessione pubblica e la lezione di cinema, Varda par Agnès mette in scena un pensiero in evoluzione. Che è sempre un abbozzo, un’ipotesi, perché tutto può essere approcciato da mille altre direzioni, secondo diverse chiavi e sistemi di connessione. In fondo, nonostante le apparenze statiche, pacifiche, di un documentario (auto)biografico, che sembra rinunciare a molti dei guizzi di pura invenzione dei precedenti Les plages d’Agnès o Visages, villages, il film è il racconto di un movimento continuo. Che all’idea funeraria di una pura e semplice collezione di testi o di una celebrazione monumentale di una filmografia straordinaria, oppone l’urgenza di un libero attraversamento. Del resto quando Varda spiega le sue scelte di scrittura cinematografica è sempre a questo movimento infinito che sembra guardare, a questa necessità di accompagnare il tempo, gioioso o doloroso che sia, solare o inquieto. Il tempo oggettivo che opprime in Cléo dalle 5 alle 7 e quello soggettivo di altre e più vaste peregrinazioni. Per Agnès Varda i film non sono mai scatole chiuse, compiute, che possono essere consegnate una volta per tutte. È quindi in un flusso che si pone questa ultima in-finita testimonianza cinematografica della cineasta, con i titoli di coda che vengono collocati in testa.

Leggi lo speciale su Agnès Varda QUI.

Sulla infinitezza

In ogni film di Roy Andersson c’è sempre il “momento della caduta”, quella scena in cui uno dei personaggi, per un motivo qualsiasi, finisce al suolo (in You, the living l’imprenditore che crolla durante la riunione, in Canzoni del secondo piano l’uomo che inciampa scendendo dal treno, ne Un piccione seduto su un ramo riflette sull’esistenza quello che stramazza in sala mensa). Anche nel suo nuovo film, About Endlessness, ci sarà un signore che verrà messo al tappeto da alcuni passanti che vorrebbero fermare una rissa. Quelle di Andersson sono sempre cadute in pubblico, che avvengono davanti a spettatori inermi che fanno pochissimo per aiutare gli altri a rialzarsi (al massimo si limitano a constatare il decesso). È un momento imprescindibile nel suo cinema di “vulnerabilità”, in cui i personaggi sembrano inesorabilmente dirigersi con andatura claudicante (nel nuovo film, tra gli altri, anche un prete barcollante per il vino, un generale zoppo e una donna con il tacco spezzato) verso quel momento della loro esistenza che li farà definitivamente cadere. Per questo motivo coppia volante di About Endlessness deve essere guardata con apprensione. I due amanti che, abbracciati, guardano dall’alto Colonia devastata e irriconoscibile, sorvolano l’apocalisse, ma la loro salvezza è precaria. La gravità, prima o poi, potrebbe tornare ad imporre le sue leggi per vendicarsi. Il loro volo è allo stesso tempo rifugio ed insicurezza, un dono concesso da Andersson ma comunque revocabile. Il loro abbraccio una difesa, ma anche qualcosa che li rende meno leggeri. Il paragone con gli “amanti sulla città” di Chagall sarebbe fuorviante: lì non c’era un volo, bensì una ascesa. Non ci si poneva il problema della direzione perché vi era una verticalità obbligata.

Leggi la recensione completa QUI.

We are who we are

Luca Guadagnino (assieme ai co-sceneggiatori Sean Conway, Francesca Manieri e Paolo Giordano) riscrive le regole del racconto televisivo con la nuova We Are Who We Are. Opera nella gabbia rigidissima della serialità, ma utilizza gli strumenti a propria disposizione (prima di tutto il montaggio, stavolta di Marco Costa e non del solito montatore dei film di Guadagnino, cioè Walter Fasano) per cambiare costantemente il senso di ciò che vediamo, per passare da un’ambientazione all’altra e per introdurre nuovi personaggi. Analizzata episodio per episodio è una serie “ermafrodita”, ma, guardata nella sua interezza, funziona in una maniera totalmente diversa, come un lungo film (come è stata presentata al festival di San Sebastián, in un’unica proiezione dalle 16 fino a mezzanotte). Il cinema di Luca Guadagnino è sempre una lotta tra corpi e strutture: la lotta tra i personaggi e le architetture in cui questi si muovono (la casa di Chiamami col tuo nome), quella tra il mezzo filmico e le regole che lo imbrigliano (il sabotaggio dei meccanismi del cinema di genere in Suspiria). Con la sua incursione televisiva, Guadagnino rende plasticamente questa tensione verso “l’ordine superiore” ambientando il proprio racconto in un luogo delimitato da muri e filo spinato, presidiato da plotoni schierati e regolamentato da rigide convenzioni e rituali. Dentro gli edifici di questa base militare americana vicino Chioggia battono invece pulsioni adolescenziali impossibili da catalogare e descrivere, fluide anche nel senso che si espandono nello spazio che le ospita fino a riempirlo. Una astronave atterra nel Nord-Est italiano e riflette la sua diversa “penetrabilità” rispetto ai singoli personaggi che la attraversano.

The Witches

Il piccolo eroe de Le Streghe di Zemeckis (con Del Toro in sceneggiatura) deve sconfiggere il Male, ripagare con la loro stessa moneta quelle streghe odiatrici del Nuovo, che hanno il perbenismo ipocrita letteralmente pitturato in faccia e le sembianze di mostri celate sotto i vestiti borghesi di chi passa la domenica in chiesa. È il Sessantotto in versione fantasy del regista che fece incontrare Forrest Gump con le Black Panther e che qui mette la rivoluzione (non un pranzo di gala, ma una cena a base di zuppa) nelle mani (zampe) di un minuscolo eroe e di sua nonna, guaritrice a suon di r’n’b e soul (grande colonna sonora con Four Tops, Isley Brothers, Otis Redding): insieme sono funambolici agenti di desegregazione. Con una estetica meno creepy di quella di Nicolas Roeg, Zemeckis recupera però uno degli aspetti fondamentali della poetica di Roald Dahl: la visione così poco conciliatoria con la fine. La fine viene normalizzata e osservata come un fatto dell’esistenza qual è, un brutto evento che si affronta con grande semplicità e con cui i personaggi vengono a patti senza problemi, con la quiete degli eventi più comuni. Audace in questo 2020 così funereo, specialmente per un film con un target di giovanissimi spettatori.

BONUS: The Mandalorian

Il punto delle prime due stagioni di The Mandalorian (ed è già chiaro che dalla terza la serie sarà qualcosa di completamente diverso) è prendere una trama esile e giocare a dilatarla e ad allungarla, tornando alle serie tv di 60 anni fa, a quelle episodiche dove un personaggio principale viaggia e si sposta con un obiettivo così vago che lo si potrebbe tirare avanti per sempre. Come Kung Fu, la serie con David Carradine, o come quella di Hulk con Bill Bixby o ancora come l’A-Team, il protagonista un giorno arriverà al suo obiettivo e intanto incontra gente e risolve i loro problemi. Solo che The Mandalorian fa tutto questo con una messa in scena moderna, mescolando toni e generi che gli spettatori hanno imparato ad accettare (e ad amare). È una serie di personaggi che si danno da fare in un mondo in cui non ha senso stare a far questioni, e per questo, a differenza di altre serie, può permettersi di avere trame ridicole e pretestuose. Come il cinema western, la serie di Favreau e Filoni insegna che non c’è niente di male a morire per non cedere su un principio. Non c’è niente di male a creare una difficoltà in più per mantenere la schiena dritta: la dirittura morale è la prima cosa. Il punto nevralgico di tutto è la semplicità. Quella, ad esempio, dell’episodio diretto da Rodriguez: tre personaggi ne proteggono uno (presidiano il carico) da molti che arrivano ad insidiarlo. Su questo tema elementare si costruisce il resto. E a farci capire che si tratta di una offensiva più organizzata e strutturata del solito sono le armature degli stormtrooper, con i gradi in bella posa e la corazza più pulita del normale.