Era il 2003 quando francobattiato (tuttoattaccato, minuscolo “alla ghezzi”) annunciava al suo storico graphic designer Francesco Messina la volontà di fare cinema e di stare lavorando al suo primo film (perdutoamor). La notizia lasciò inizialmente perplesso lo stesso Messina, che, condizionato dalla sua “formazione di progettista” e dalla sua concezione di cinema “legata alla specifica qualità dell’immagine e dell’impianto narrativo”, giudicò tiepidamente la decisione di approcciare una materia complessa come quella cinematografica senza alcuna precedente preparazione. Ci volle un po’ di tempo anche per Messina, che il cantautore lo conosceva benissimo, per capire che il cinema di Battiato non aveva nelle immagini la principale ragione di esistere. Le immagini non erano in cima ai suoi interessi, così come non lo era nemmeno l’aspetto narrativo e ancora meno di qualsiasi altra cosa lo era la recitazione. Il cinema di Franco Battiato era un cinema interessato esclusivamente alle situazioni, a quell’incrocio di coincidenze che determinano le circostanze che si vivono e che possono rivelare improvvisamente un aspetto sconosciuto della realtà. Ciò che interessava francobattiato, in quanto regista, era utilizzare il cinema come un mezzo per dirigere l’attenzione del pubblico verso una seria riflessione sull’apparenza. Su ciò che sembra, ma non è affatto, l’esistenza su questo pianeta. Seguendo, in qualche modo, la definizione che Kim Ki-duk diede dell’oggetto filmico: “uno strumento per trasformare le incomprensioni in comprensioni”.

Facendo ricorso ad una citazione di Claude Chabrol - Le questioni tecniche? Si risolvono al massimo in quattro ore - Franco Battiato, dialogando con Giuseppe Pollicelli, spiegava le fondamenta del suo cinema relegando la tecnica alla sua definizione letterale (l’uso corretto di un determinato strumento) e negando la possibilità che questa potesse diventare prevalente sull’espressione personale. La tecnica era per Battiato un mezzo attraverso cui esprimersi, ciò che garantisce l’esecuzione ottimale di qualcosa che aveva precedentemente stabilito e delineato nella sua mente. Da regista esordiente, fece quindi precedere la ricerca empirica alla teoria, come era già avvenuto anche nella musica (solo dopo averne composta molta aveva iniziato a studiare, su impulso di Karlheinz Stockhausen, la notazione). Al cinema Battiato approdò tardi, da uomo e da musicista ormai maturo, quindi con una poetica e con un bagaglio di conoscenze personali assolutamente definiti. E infatti rivedendo oggi i tre lungometraggi da lui diretti, Perdutoamor (2003), Musikanten (2005) e Niente è come sembra (2007), il cinema di Franco Battiato non appare influenzato da altro se non da Franco Battiato stesso, da tutto ciò che aveva realizzato, in altri campi, prima di posizionarsi dietro la macchina da presa.

I suoi film si presentano oggi allo spettatore come raccolte di quadri compiuti e autosufficienti: interessati solo a ciò che un personaggio dice in un determinato momento e completamente estranei al bisogno di far conoscere allo spettatore che tipo di storia quel personaggio ha alle sue spalle. Come agli inizi della sua carriera musicale, i primi lungometraggi di Battiato non hanno cercato (e in effetti non hanno trovato) il grande pubblico. Una decisione consapevole che, di per sé, come ammette lo stesso autore, non dà la sicurezza di produrre opere indimenticabili, ma “almeno consente di perseguire liberamente l’obiettivo di trattare i potenziali destinatari del proprio lavoro con il massimo rispetto”, senza preoccuparsi di un generico responso positivo. Il suo cinema non ha avuto il tempo di evolvere al punto da diventare contemporaneamente pop ed elitario, come invece aveva fatto la sua musica, raggiungendo milioni di persone con sonorità raffinate e contenuti impegnativi veicolati attraverso la forma canzone.

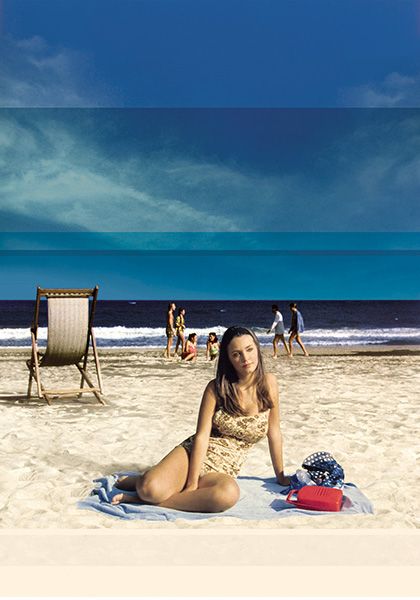

L’esordio semi autobiografico con Perdutoamor (il film prende il titolo dalla canzone degli anni sessanta del cantautore italo-belga Salvatore Adamo, incisa poi anche da Battiato nel suo album Fleurs 3) proseguiva quindi il lavoro fatto all’interno della dimensione musicale delle sue canzoni, con sovrimpressioni impensabili di linguaggio e suono, e con una ricerca continua di un senso che scavalcasse ogni costruzione premeditata, ma era anche un film che palesava un’urgenza teorica di cui era largamente carente il giovane cinema italiano. Non raccontava una storia chiusa, definitiva, razionale e sequenziale, ma sperimentava la possibilità di farlo, introduceva e suggeriva il narrabile. Proprio come nella sua musica, Battiato intrecciava ordinario e extraordinario, alto e basso, le granite alla mandorla e le riflessioni di Manlio Sgalambro (sceneggiatore di tutti i suoi film e co-autore di molte sue canzoni). Un tentativo di raccontare il mondo come ventre di cose diverse e contradditorie, di corpo e spirito, di libri e pubblicità, di astrazione e lavoro manuale (Pascal nelle lezioni di cucito). Un film che inventariava oggetti (la brillantina Linetti, il mangiadischi di plastica rosso, le Seicento lucidate in piazza) e che costantemente rischiava di occludere la scena, di ostacolare il racconto.

Il successivo lungometraggio, Musikanten, amato molto da enricoghezzi, era invece decisamente più irrequieto, pieno di gesti e azioni, stracolmo di volti straordinari: da quello di Juri Camisasca a quello di Antonio Rezza, passando per quello dello stesso Sgalambro e di Alejandro Jodorowski. Volti che, come la macchina da presa che li inquadrava, imponevano la loro “ecceità” rispetto ad una realtà stancamente codificata e codificabile. Gli attori che più di altri avevano sperimentato nuovi modi di stare davanti alla macchina da presa al servizio di una “rabbia” cinematografica urlata contro l’omologazione della cinematografia italiana.

All’inizio degli anni Settanta, quando Battiato faceva musica sperimentale, fu chiamato a suonare in una discoteca di Viareggio. Arrivarono circa 1.500 persone. Lui cominciò a far sentire dei suoni ottenuti dai metalli e il pubblico scoppiò a ridere: una risata isterica che esprimeva il non capire. A questo aneddoto fece ricorso il cantautore per replicare ai fischi e alla risate che avevano accompagnato la sua seconda opera da regista alla proiezione stampa alla Mostra del Cinema di Venezia (come da tradizione festivaliera, i fischi si trasformarono in applausi nella proiezione per il pubblico).

Proprio a causa di quella accoglienza poco gentile, il terzo film di Battiato, Niente è come sembra, uscì direttamente in DVD senza passare dalla sala cinematografica (fatta eccezione l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma). Per qualche legge in vigore in quegli anni, il DVD del film doveva ufficialmente essere allegato ad un libro. Per questa ragione, fu lo stesso Battiato a scrivere un brevissimo testo da inserire nel cofanetto, esplicitando proprio quella “rabbia” cinematografica esplosa con il precedente Musikanten. Titolo del testo: «In fondo sono contento di aver fatto la mia conoscenza». Svolgimento: «Immaginate una grande autostrada americana con migliaia di macchine tutte uguali, tutte alla stessa velocità, che viaggiano verso una non-direzione: questo è “il” cinema, oggi. A chilometri di distanza, in senso contrario, evasi solitari percorrono a piedi sentieri di montagna: questo è “un” cinema, oggi. La sintassi (dal greco “syn”, insieme, e “taxis”, sequenza) è una componente della grammatica, una branca della linguistica che studia la concentrazione, le regole in un discorso. Il linguaggio di un autore, fortunatamente multiforme, determina la sintassi. Ma le trame dei film e dei tappeti moderni sono piene di anilina, caro perplesso lettore. Dal mio osservatore sto segnalando, in tutti i modi e con tutti i mezzi, la mia posizione: lanciando segnali d’allarme e qualche anti-virus. Una “diossina intellettuale” sta decretando il “Declino e la Caduta dell’Impero dell’essere umano” e se non avessi qualche speranza, lascerei perdere».

In attesa di un finanziamento (poi mai arrivato) per un nuovo film su Händel, nel 2010 il cantautore decise di tornare dietro la macchina da presa per un documentario che avesse l’obiettivo di “far emergere la grazia” di Gesualdo Bufalino attraverso riflessioni e testimonianze, cogliendo l’occasione anche per raccontare “l’eccezionalità degli individui siciliani”. Il documentario, dal titolo Auguri Don Gesualdo, era un viaggio tra i luoghi simbolo del poeta, poggiato su una narrazione che avanzava per dovere e affetto (che, per Battiato, era “il sentimento che più si avvicinava alla verità”). Bufalino aveva adattato in italiano la famosa canzone “Que reste-t-il de nos amours” di Charles Trénet. Quando inviò il testo a Battiato, il cantautore, che aveva capito quanto ci tenesse, a sua volta gli fece recapitare un provino voce e piano. Bufalino però non fece in tempo ad assistere alla pubblicazione dell’album (Fleurs 1) che la conteneva.

Il primo romanzo di Bufalino - Diceria dell’untore - era stato pubblicato dopo venti anni dalla sua prima stesura, avvenuta nel 1950, grazie all’appoggio e agli incoraggiamenti di Leonardo Sciascia, di cui era grande amico, e di Elvira Sellerio. Il romanzo gli fece vincere il Premio “Campiello” e venne adattato per il cinema nel 1990 con la regia di Beppe Cino ed un cast che comprendeva gli attori Remo Girone, Vanessa Redgrave, Lucrezia Lante della Rovere e Franco Nero. La cultura che splende nelle case, libri e quadri eccellenti, dischi di musiche cinesi e cineteche piene di rarità, che esalano odore di marcio e principi di combustione. Questa era la diceria di Bufalino secondo Sgalambro: “caccia allo stambecco, fasto dello spirito e ghette bianche”. Tutto ciò che si colloca tra il tono borghese e quello plebeo (tutto ciò che Kant definiva “da signori”).

Nel documentario, la professoressa Ella Imbalzano, che aveva dedicato allo scrittore un bellissimo libro (Di cenere e d’oro: Gesualdo Bufalino), raccontava la scrittura del poeta con termini che bene si adatterebbero anche alla musica di Battiato: «La sua scrittura non disdegna malizie moderne, pur connotandosi contestualmente come barocca. Un barocco non frondoso, ma procedente per successioni di sintesi logico-verbali, e perciò tale da rivendicare la densità della parola con l’impiego spiazzante del patrimonio retorico. Un neobarocco, insomma, che veicola i registri espressivi del teatro, del trucco, della guerra, della natura, a cui si legano temi fondamentali mediati, talora, da pensosa ironia. La vita e la la sua fine, l’Isola iperbolica e metamorfica che le significa, lo spionaggio dell’esistenza e l’interrogativo sul divino, la malattia, la condanna della Storia, l’amore, la multiforme memoria, la scrittura che si pensa».

Gesualdo Bufalino era un cinefilo severo: divorava centinaia di film al mese e, con ordine, appuntava i suoi giudizi su un registro. Un quadernone di quelli rigidi, rilegato con lo scotch, alla buona. Al centro, in alto, un adesivo con su scritto: “Indice dei film visti. 1934 – 1950” e così via. In una delle interviste inserite nel docufilm di Franco Battiato, l’autore siciliano spiegava che nei paesi del mediterraneo, dove c’è più sole, e quindi più luce, morire è un fatto più intenso, più sentito, più doloroso, che altrove: «Io immagino – afferma lo scrittore – di morire nel nord, nelle nebbie del nord. Ebbene, lì morire dev’essere in qualche modo una cosa naturale: perdersi nel crepuscolo, nell’ovatta grigia del niente. Mentre qui, nella luce, nella forza, sotto la forza del sole, morire rappresenta uno scandalo, un’infrazione, una trasgressione alla legge della vita, alla forza della vita». Gesualdo Bufalino morì a causa di un incidente stradale il 14 giugno del 1996, a Vittoria, nella sua Sicilia, proprio in quella luce mediterranea che sembrava ingiusto abbandonare. La stessa luce sotto la quale se n’è andato, nella sua casa di Milo, Franco Battiato.

«Venga l’autunno a dirci che siamo vivi / seduti sull’argine rosso / a guardare l’acqua che se ne va / E tornino le pezze di turchino ai cancelli / i casti numi di gesso / le rose sdrucite / le vesti liete dei fidanzati / tutto rinnovi il tempo il suo mite apparecchio / Poiché, mentre l’aria rapisce / nel suo sonno le foglie del sangue / e così piano mi tenta / quest’esule sole la fronte / è bello qui fermarsi per dire addio / mia giovinezza, mia giovinezza».

Scriveva Bufalino.

«Passa la gioventù, non te ne fare un vanto».

Cantava Franco Battiato.

Comments