Era il 1972 quando Brian Garfield pubblicò un libro che narrava la spirale di violenza che coinvolgeva un comune ragioniere americano, il quale decideva di comprarsi una propria arma e di usarla per eliminare i criminali dai vicoli e dagli squallidi club di New York, così da spazzare via quella delinquenza senza freni che aveva ucciso sua moglie. Non un vero giustiziere “solitario”, bensì un giustiziere “solo” ed “isolato”, ignorato da un sistema di assistenza sociale evidentemente fallace ed inadatto ad assolvere i propri scopi. Quindi un libro che, pur parlando di un uomo deciso a difendersi da solo e con la forza, era anche una feroce accusa alla colpevole assenza dello Stato. Non a caso tra i primi registi ad interessarsi ad una eventuale trasposizione cinematografica dell’opera di Garfield ci fu Sidney Lumet, da sempre attento osservatore delle problematiche sociali e morali della società statunitense.

Dopo diverse vicissitudini, invece, la regia del famigerato Death Wish giunse nelle mani del repubblicano Michael Winner (lo stesso di Io sono la Legge, nonché grande sostenitore della Thatcher), che ne fece un film molto diverso nella sua matrice ideologica dal libro originale, eppure in grado di non essere mai categorico e di aspirare ad una complessità che lo rendeva più vicino ad alcuni lavori della New Hollywood che a quelli reazionari di certo cinema action americano. Nonostante ciò, lo stesso Garfield disconobbe la sceneggiatura ed impose alla produzione il cambio di nome del protagonista interpretato da Charles Bronson. Il successo del film di Winner fu però impermeabile alle critiche e diede il via persino ad una lunga serie di (pessimi) sequel. Ancora oggi la scena iniziale di Death Wish è considerata tra le più coraggiose di sempre, con quel modo ruvido e minimale di riprendere la tragica ed improvvisa irruzione di una banda di balordi nella abitazione di una famiglia borghese, nonché le successive violenze perpetrate dai ladri sulle due donne di casa (madre e figlia).

A distanza di 42 anni da quel sisma che scosse il mondo del cinema made in Usa, Eli Roth, un cineasta non particolarmente raffinato ma di certo non accusabile di simpatie repubblicane, decide di occuparsi di un remake sicuramente scomodo (la release in sala era stata posticipata a causa della sparatoria di Las Vegas, ma ciò non è bastato a non farla coincidere con la strage nella scuola Stoneman Douglas) eppure in grado di offrirgli la grande occasione per aprirsi al grande pubblico. E invece il giovane americano sceglie di non recuperare il senso originale del libro di Garfield, ma di narrare una storia molto più chiusa ed autoreferenziale di quanto non lo fosse quella di partenza, non raccontando più la crociata solitaria di un uomo che decide di reagire con metodi poco ortodossi al dilagare della criminalità, ma la sete di vendetta di un padre di famiglia che vuole trovare (ed uccidere) le persone che hanno fatto del male ai suoi cari.

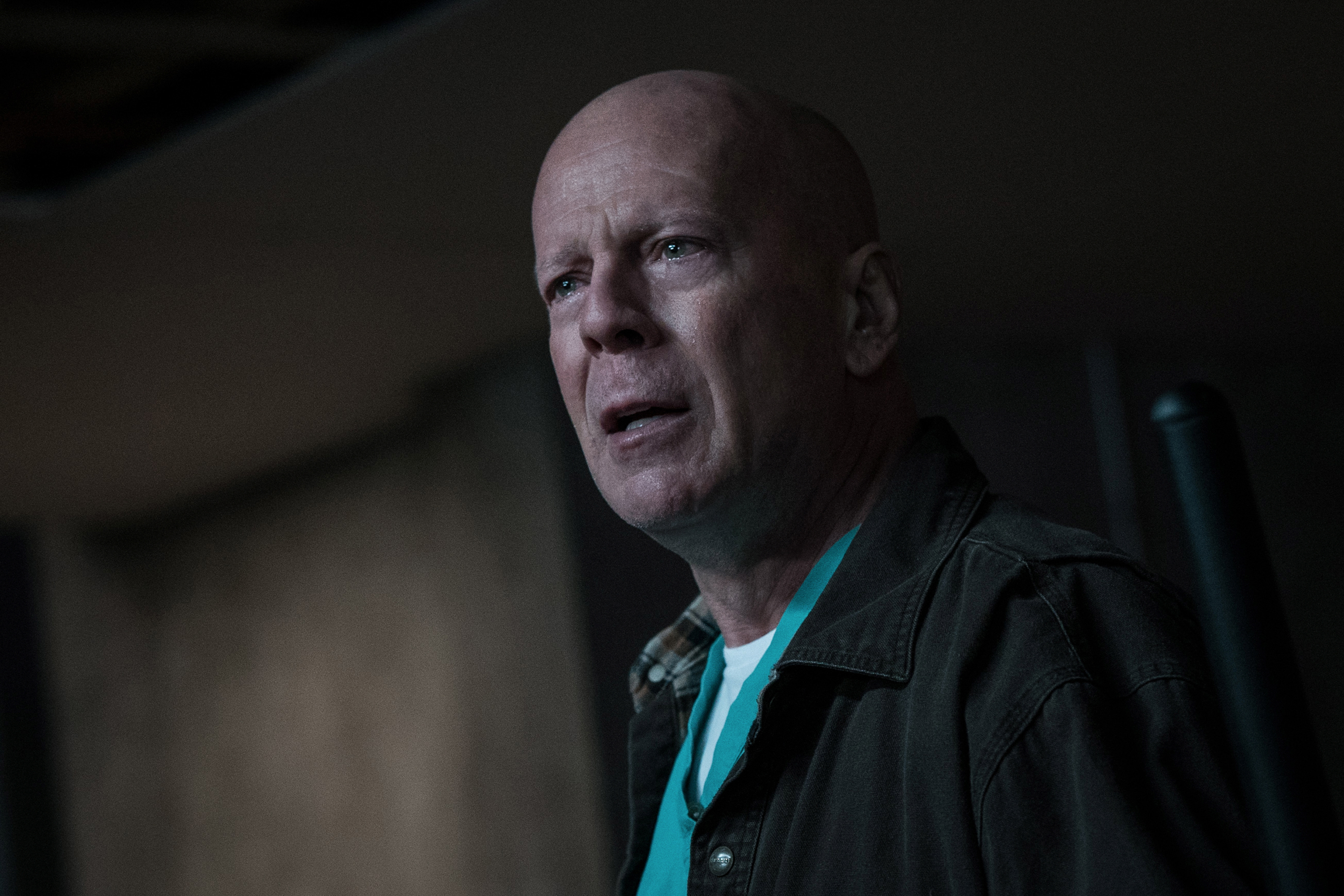

Così proprio quella scena che nel 1976 suscitò tanto scalpore, nel remake di Eli Roth non è neanche mostrata e la violenza dei criminali, che nel film di Winner giustificava quella del protagonista, avviene fuori campo (a differenza di quella di Paul Kersey, che il regista di Hostel inquadra con la maniacale ossessione che lo contraddistingue). Se nella trasposizione di Winner al giustiziere veniva detto da subito che non sarebbe mai riuscito a scovare i colpevoli dell’omicidio di sua moglie (e da questo derivava la sua decisione di dedicarsi ad una lotta molto più ampia del caso personale che lo riguardava), nel nuovo remake le azioni di Kersey sono mosse dal solo sentimento di vendetta. La professionalità di Joe Carnahan alla sceneggiatura e di Mark Goldblatt al montaggio sembra sopperire alle classiche mancanze di Roth, che comunque fa di tutto per rendersi riconoscibile, dal gusto per le sevizie alla passione per il genere della home invasion. È evidente in questo senso una cura nel comparto tecnico assente in altri film del regista, che conferisce a questo “exploitation movie” la disciplina indispensabile per concorrere nei circuiti mainstream (ad agevolarlo anche la presenza di un attore conosciuto come Bruce Willis, che però non sembra crederci neanche per un secondo).

Ma se il giovane film-maker americano vorrebbe tentare una operazione difficilissima, ovvero quella di condannare la violenza esibendola nella sua esagerazione (che se non è quella di un espressionismo pulp alla Quentin Tarantino è quella del gore che lo ha reso famoso), la sua mano pesante riduce ogni cosa ad un banale showcase di esecuzioni. Così Eli Roth finisce per riversare la sua anima “progressive” (come lui la definisce) solo nelle sequenze di scherno quasi comico e demenziale che riguardano la leggerezza con la quale si possono comprare e vendere armi in America (come già avveniva nella famosa scena di Cabin Fever, in cui si parlava di un “fucile per i neri” che aveva una funzione diversa da quella che il suo nome suggeriva).

Solo nei paradossali video sul web che insegnano come usare la propria Glock nel migliore dei modi, salvo poi ripararsi nella scusa dello “scopo ludico”, o nelle promozioni in Tv di improbabili mobili da salone che nascondono comodi vani per il proprio arsenale, emerge un tono derisorio che bilancia quella ambigua inclinazione verso la violenza che non viene mai davvero risolta. Alla fine, infatti, quello che sembra un rip-off di Taken con Bruce Willis nel ruolo di Liam Neeson, è un remake che non ha la forza necessaria ad affermare delle idee nuove o diverse, che ignora le radici ideologiche del film (o del libro) originale e che non fa nulla per imporsi almeno come un valido esponente del cinema di escapismo.

Comments