Greta Gerwig torna alle sue origini indie come presidente di giuria a Cannes 77 | commento ai premi

C’erano diverse opzioni plausibili sul tavolo della presidente di giuria Greta Gerwig per rendere questa 77esima edizione del Festival di Cannes a suo modo storica.

C’erano diverse opzioni plausibili sul tavolo della presidente di giuria Greta Gerwig per rendere questa 77esima edizione del Festival di Cannes a suo modo storica. Si poteva premiare The Seed of the Scared Fig con la Palma d’oro, avvicinando il femminismo mondiale alla causa iraniana di cui il regista Mohammad Rasoulof è - suo malgrado - simbolo, dopo essere stato condannato all’inizio di maggio a otto anni di prigione, costretto a fuggire clandestinamente dal suo Paese per presentare il suo (ottimo) film sulla Croisette. Oppure si poteva premiare l’esordio nel cinema di finzione (anch’esso ottimo e molto amato dal pubblico del festival) All We Imagine as Light di Payal Kapadia, decretando la prima vittoria dell’India nella kermesse cinematografica e aprendo il festival francese a nuove latitudini.

Tutto quindi faceva presagire a una Palma “politica”, come già avvenuto tante volte in passato: L’uomo di ferro di Wajda in pieno movimento Solidarność, Yol di Yilmaz Güney, mentre il regista curdo era incarcerato, Fahrenheit 9/11 di Michael Moore come gesto “interventista” per opporsi a una possibile rielezione di Bush (come puntualmente indicato dalla redazione di LesInrocks). La giuria presieduta da Greta Gerwig ha disatteso questa aspettativa, senza però ignorare completamente i due film citati. Anzi. Rasoulof, vincitore del Premio Speciale della Giuria, ha comunque avuto modo di ricevere la sua standing ovation, di salutare dal palco tutti coloro che hanno lavorato al suo film, molti dei quali attualmente rinchiusi nelle carceri iraniane, di denunciare un popolo “preso in ostaggio dal regime”. E così la giovane Kapadia (38 anni, prima opera di finzione dopo il documentario A Night of Knowing Nothing presentato alla Quinzaine nel 2021, a dimostrazione di un’ottima campagna “scouting” fatta più sulla Croisette che al Lido), può rientrare in patria con un riconoscimento comunque storico per una cinematografia da sapere marginalizzata nei grandi festival europei.

Contrariamente a quanto affermavano le previsioni, non è però la dimensione di urgenza e gravità politica che ha prevalso nelle scelte della giuria. Ma piuttosto una certa idea di cinema, che poi è quella della stessa Gerwig, esempio emblematico di quel milieu indipendente americano che si fa grande e diventa “corporativo”, macchina da guerra per il box-office. Da qui la scelta di premiare il film di un talento dell’indie statunitense come Sean Baker, 53 anni, con sette lungometraggi realizzati prima di Anora, ma mai davvero approdato nel mainstream, a differenza di tanti altri. La sua ottava opera (sicuramente tra le migliori della competizione) rappresenta un’idea gioiosa di cinema: seducente, accogliente, pensata - anche - per il pubblico e il suo intrattenimento. A questo premio così ecumenico (in un senso positivo, interconfessionale), se ne sono affiancati altri che invece hanno esaltato la componente più formalistica e sperimentale del concorso: l’elegia vaporosa della sorellanza del suggestivo film di Kapadia, appunto, o ancora il lavoro di pastiche ironico e sapientemente lavorato di Miguel Gomes (preferito al più complicato e stratificato lavoro sulle immagini di archivio fatto da Jia Zhangke con Caught by the tides).

D’altronde è anche vero che ricorderemo questa 77esima edizione del festival francese specialmente per l’ampiezza sempre più accentuata nelle differenze di stile, generi, produzioni, che quest’anno hanno spaziato da piccoli esordi “nazionali”, come quello di Diamant brut di Agathe Riedinger, fino alla gigantesca autoproduzione kamikaze di un idolo della New Hollywood come Francis Ford Coppola, con il suo Megalopolis, fino allo sconfinamento nel b-movie, nell’horror non per forza “elevated”, ma che invece rivendica la sua dose di violenza grafica, di ironia e di sregolatezza (operando fuori dalle regole del “buon cinema”). È questo il caso di The Substance di Coralie Fargeat, nuova reginetta del body horror mondiale, con un film che, fino a qualche anno fa, prima della vittoria del Titane di Julia Ducournau, sarebbe stato forse impensabile trovare nella competizione principale e che invece, quest’anno, era chiaro a tutti, dopo averlo visto, che avrebbe vinto qualcosa (alla fine “solo” il premio alla sceneggiatura).

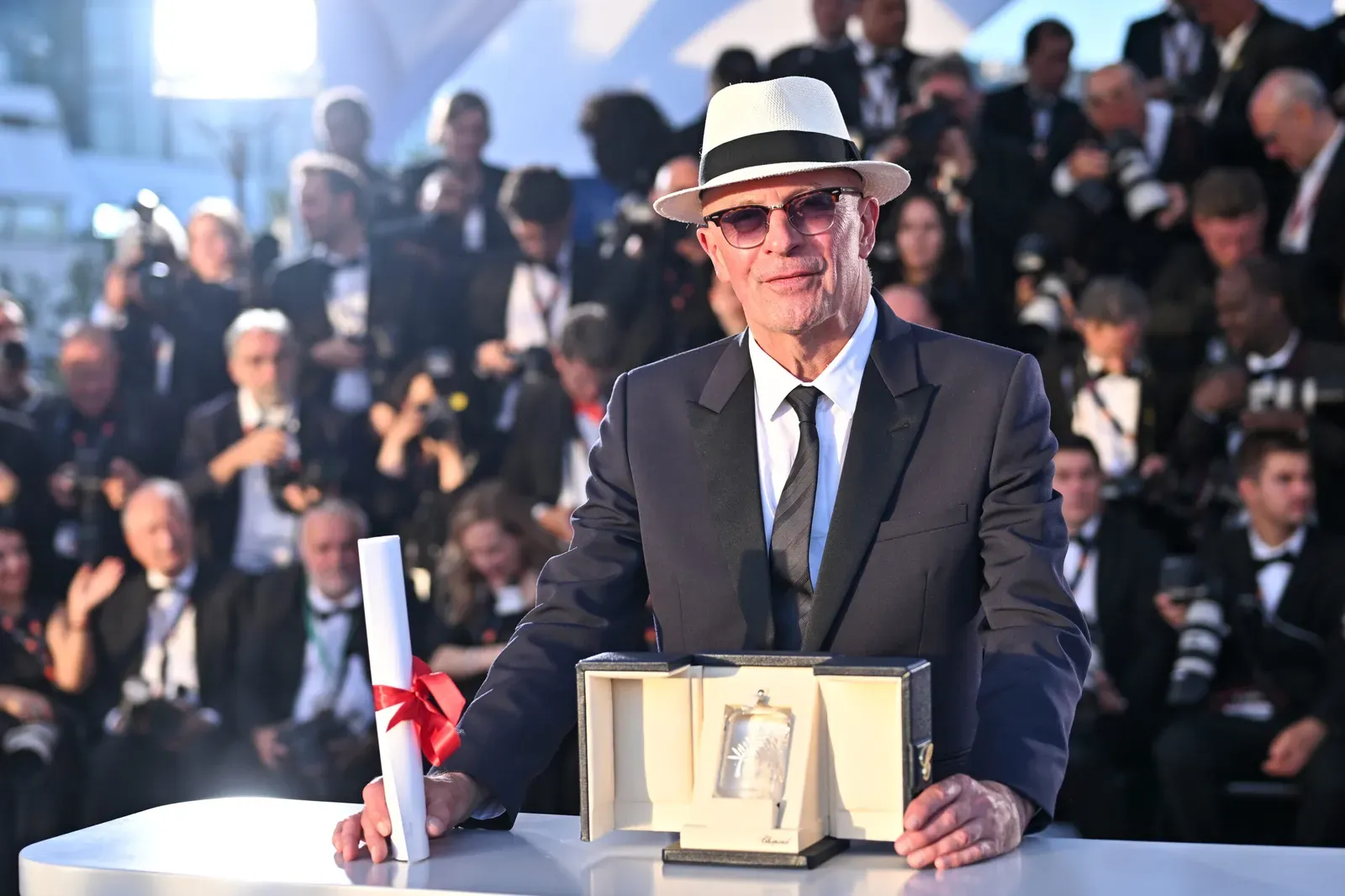

Nessun film americano aveva ricevuto la Palma d’Oro da The Tree of Life di Terrence Malick nel 2011. Una traversata del deserto di tredici anni che Anora interrompe in bellezza, offrendo al distributore americano Neon la sua quinta vittoria di fila (emblematico il fatto che al Festival di Venezia, nello stesso lasso di tempo, ci siano stati cinque Leoni d’oro americani). Si tratta però della vittoria di un “nuovo” cinema americano, più giovane, a scapito dei maestri (Schrader e Coppola, ma anche Cronenberg volendo ampliare geograficamente la definizione) snobbati invece dalla giuria. Doppio riconoscimento invece per lo strepitoso Emilia Pérez di Jacques Audiard, punto di arrivo definitivo di quella “transizione di genere” (sessuale ma anche cinematografica) che il regista francese, un tempo famoso per le sue storie cupe, durissime e maschili (anche se di mascolinità vacillante, fin dai tempi di Regarde les hommes tomber, nel 1994), ha operato sul suo cinema negli ultimi anni. Al film è andato il Premio della Giuria, ma anche quello al cast femminile, che si è deciso di premiare nel suo insieme, anziché scegliere una sola interpretazione tra quelle di Karla Sofia Gascón, Selena Gomez, Zoe Saldana e Adriana Paz. Una scelta che pone l’accento sulla “sorellanza” raccontata nel film e che annulla le differenze tra un’attrice trans come la Gascón e le sue colleghe.

In ambito maschile, è stato finalmente consacrato il talento straordinario di Jesse Plemons, uno e trino nel nuovo film (tra i più fischiati e divisivi del festival) di Yorgos Lanthimos. Al di là di quello che si può pensare dell’ultima opera del regista greco, è innegabile l’impegno di Plemons, unico erede del geniale Philip Seymour Hoffman, un morigeratissimo epigono di Peter Sellers capace di saltare tra personaggi diversissimi tra loro senza “trasformarsi” camaleonticamente, ma semplicemente modificando leggermente il suo modo di camminare, il taglio di capelli, il suono della sua voce.

Insomma, quello di Cannes 77 è un palmarès che mette più o meno tutti d’accordo e che dimostra la grande vitalità di un concorso che da anni, qui a Cannes, non si presentava così stimolante, sorprendente e variegato (nonostante la partenza molto fiacca dei primi giorni che non faceva sperare nulla di buono). Greta Gerwig è riuscita a far emergere la sua personalità (cosa non sempre scontata, vedasi Spike Lee nel 2021) con una Palma d’Oro che rispecchia in pieno la sua idea di cinema popolare e che rinsalda quel legame con la galassia “indie” che si era forse incrinato dopo Barbie. Belli, bravi, bis.