Il 29 febbraio arriva al cinema La Sala Professori, l’ultima opera di Ilker Çatak candidata agli Oscar 2024 per il miglior film in lingua straniera. Abbiamo incontrato il regista a Berlino, città in cui vive e lavora, per farci raccontare l’esperienza sul set, la sua relazione con l’attrice Leonie Benesch e le sue emozioni rispetto a questa inaspettata candidatura agli Academy Awards.

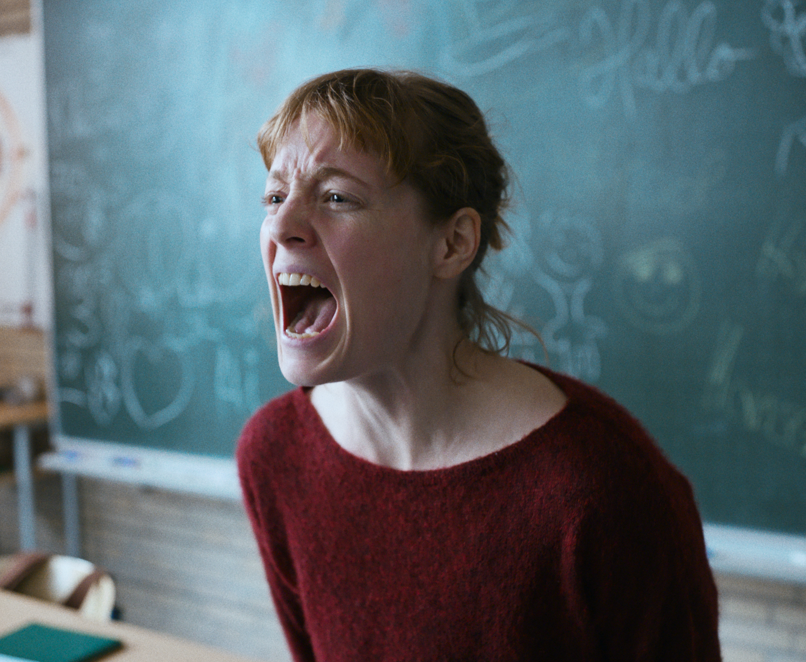

Il film (qui la nostra recensione) racconta la storia di un’insegnante delle medie al suo primo incarico di lavoro, che si ritrova a dover indagare su alcuni misteriosi furti che rischiano di minacciare la serena quotidianità dell’ambiente scolastico. I sospetti ricadono subito su di uno studente in particolare e la nuova arrivata decide di indagare personalmente, scatenando alcune reazioni a catena che porteranno scompiglio in tutto l’istituto.

D: Il film sembra svilupparsi esclusivamente per scene chiave, passando da un conflitto all’altro ed eliminando tutto ciò che potrebbe servire da raccordo narrativo. Come hai lavorato sul ritmo del racconto?

R: C’era questa idea, con Johannes Duncker, il co-sceneggiatore, di creare una macchina della tensione, di realizzare un film che lasciasse senza fiato lo spettatore. La nostra principale fonte di ispirazione è stata Uncut Gems dei fratelli Safdie, un film che mi ha davvero fatto salire il cuore in gola. Allora ci siamo dati due regole: che non saremmo mai usciti dalla scuola, lavorando esclusivamente su questo ambiente chiuso e asfissiante, e che avremmo mantenuto solo le scene che presentavano dei conflitti. E infatti tutte le scene che non contenevano degli scontri, dei contrasti o delle discussioni, sono state eliminate. La tensione nasce da quello, ci troviamo già catapultati nella storia fin dall’inizio. Con il direttore della fotografia abbiamo poi lavorato nel mantenere alta questa tensione iniziale, lavorando sul restringimento del campo visivo. Ovviamente è un film molto claustrofobico che, anche grazie alla musica di Marvin Miller, con cui lavoro ormai da dieci anni, crea uno stato quasi di nevrosi.

D: Mi pare di capire che hai scritto il film avendo già in mente Leonie Benesch per il ruolo della protagonista. Perché eri sicuro sarebbe stata la scelta migliore?

R: Leonie ha questa incredibile capacità di essere allo stesso tempo tenera e feroce. L’ho vista per la prima volta ne Il Nastro Bianco, come credo tutti, e da allora ho sempre tenuto d’occhio i suoi lavori. Anche nei film che non erano granché, lei splendeva sempre. Era sempre credibile. Ma il motivo principale per cui ho pensato immediatamente a lei per questo film era perché volevo che l’attrice avesse la capacità di “arrossire”. Che è una cosa difficilissima da fare a comando, davanti a una macchina da presa. Quando ci siamo incontrati la prima volta a Berlino, abbiamo fatto una passeggiata e lei mi ha detto: “Guarda, ho letto la sceneggiatura e mi piace molto. Ma ti devo dire una cosa. A me non piacciono i bambini” (ride). Allora abbiamo lavorato in una maniera molto strana. Io ero l’amico di questi ragazzi, arrivavo lì la mattina e li mettevo a loro agio. Parlavo con loro come se fossero dei colleghi. Poi entrava Leonie per la scena e, quando avevamo finito di girare, andava nuovamente via. In questo modo, lei ha sempre mantenuto una sua autorità anche sul set e non ha mai familiarizzato troppo con i ragazzi. Questo è stato utile sia a lei, che al film.

D: Quanto di quello che racconti è autobiografico?

R: Quasi tutto quello che è raccontato nasce da esperienze vissute da me e dal mio co-sceneggiatore ai tempi della scuola. Venivamo regolarmente perquisiti, come si vede nel film. E anche io, come i bambini del film, sono stato costretto in alcuni momenti a nascondere le mie origini e la mia lingua, come se me ne dovessi vergognare. Quando ero un ragazzino - l’ho realizzato solamente dopo, però - tendevo a nascondere le mie origini turche. Quelle che accadono nel film possono sembrare delle cose piccole, di poco conto, ma in realtà l’umiliazione è un sentimento potentissimo. E la calunnia, l’insinuazione razzista, è una delle violenze più grandi che si possano subire, specialmente a quell’età.

D: Quanto è durato il processo di ricerca tra le varie istituzioni scolastiche che avete visitato?

R: Quello dell’educazione scolastica è un tema vastissimo e non volevamo affrontare tutto questo senza una preparazione adeguata, altrimenti ci saremmo trovati nel bel mezzo di una “shitstorm”. Quindi abbiamo incontrato tantissimi insegnanti, educatori. Abbiamo visitato tantissime scuole differenti. E abbiamo capito che ogni scuola ha una propria politica, ha una propria agenda. Ci sono quelle più “liberals”, in cui vi è una relazione quasi amicale e familiare con gli alunni, sul modello delle scuole scandinave, e poi ci sono le scuole in cui vige un rigido principio di autorità, dove c’è una continua sorveglianza e zero tolleranza rispetto ai codici di condotta. Ho trovato questa cosa molto affascinante, dal momento che questi profili sono quelli che poi ritroviamo nello spettro politico della nostra società, con l’avanzare degli autoritarismi in Europa, che spesso si nascondono dietro volti amichevoli. Ho trattato la scuola del film come se fosse una nazione, con il suo piccolo governo.

D: Cosa è emerso dai suoi colloqui con gli insegnanti?

R: È sempre più difficile lavorare come insegnante, perché parliamo di una figura professionale che è stata svalutata nel tempo. Quando ero uno studente, ciò che diceva l’insegnante era sempre giusto e i miei genitori non si sarebbero mai sognati di contraddire quello che veniva detto loro dai miei professori. Oggi è il contrario, ogni cattivo voto che prende il proprio figlio è responsabilità dell’insegnante che non fa bene il proprio lavoro. Quello che ci è stato detto da molto insegnanti è che i genitori oggi vogliono essere amici dei propri figli, solidarizzare con loro. Non vogliono essere autoritari, ma delegano agli insegnanti questo compito. Ma se questi ragazzi non rispettano i genitori a casa, non rispetteranno mai nemmeno gli insegnanti in aula. In Germania abbiamo una carenza di 25mila insegnanti in organico. È un problema enorme, ma nessuno vuole fare più questo mestiere.

D: Beh, non so quanto questo film possa aiutare…

R: Capisco la battuta (ride). Ovviamente gli insegnanti non escono benissimo da questo film. Ma non è il mio compito parlare bene della categoria. Non sono un sindacalista. Faccio il regista, racconto storie. Però credo anche che questo film possa aprire una discussione sul fatto che gli insegnati oggi siano sottopagati e oberati di lavoro. Da questo nasce la loro frustrazione.

D: Il film, forse in maniera meno diretta rispetto ai temi del sessismo e del razzismo, che vengono affrontati esplicitamente, tiene conto anche delle differenze di classe. In che modo queste hanno influenzato la caratterizzazione dei personaggi?

R. Hai ragione, il film tiene molto in considerazione la questione di classe, insieme a quelle del razzismo e del sessismo. La questione di classe entra in gioco quando gli insegnanti cominciano a mettere in discussione la professione svolta dai genitori degli alunni stranieri. O nella figura della segretaria, che è all’ultimo gradino di questa piramide sociale. È la prima ad arrivare, l’ultima ad andare via e quella che guadagna di meno. Oggi molte delle nostre attenzioni sono rivolte alle politiche identitarie, la questione di classe è una cosa di cui parliamo sempre meno: parliamo di razza, di gender, ma non di classe. Mio nonno era un contadino, un analfabeta, che è arrivato in Germania negli anni Sessanta e ha imparato a leggere e a scrivere in tedesco. Ed è uno di quegli uomini che ha contribuito a ricostruire questa nazione devastata dopo la guerra. Adesso anche grazie a lui, io, come altri della mia generazione, ho la possibilità di vivere una vita più agiata rispetto a quella che ha condotto lui. Ma non tutti hanno questa possibilità e chi sta sotto ha ancora oggi più difficoltà ad emergere. E anche nella mia gioventù ho provato un senso di inferiorità rispetto a chi, nella mia scuola, aveva più soldi, proveniva da contesti famigliari più ricchi. Dubito che sia cambiato molto.

D: In che modo pensi che questo film si inserisca nel dibattito culturale di questi ultimi anni, sull’intolleranza e l’hate speech?

La strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni (ride). Tantissime persone oggi parlano da una posizione di presunta superiorità morale. E in base a questa presunta superiorità morale si sentono in diritto di sputare addosso a chi non la pensa come loro. La “cancel culture” diventa pericolosa non tanto quando si critica qualcuno, anche aspramente, cosa che è legittimo fare, ma quando si vuole far scomparire qualcuno dalla faccia della Terra. Il dibattito su qualsiasi cosa è diventato così isterico che non si ha più neanche il tempo di prendere provvedimenti, di aggiustare il tiro, se serve. Lo abbiamo visto anche con le polemiche attorno a questa Berlinale, esplose prima ancora che cominciasse. Gli organizzatori erano già stati condannati prima che potessero difendersi, spiegare. Viviamo in un momento in cui il dibattito deve essere per forza violento, tra fedi opposte, come in uno scontro religioso. È una cosa che riguarda anche il giornalismo, che oggi ha la necessità di fare visualizzazioni e click a tutti i costi. Quindi le storie complesse devono essere ridotte a dei titoli sensazionalistici che catturano l’attenzione del lettore. È così facile parlare di “scandalo” per ogni cosa... Lo abbiamo visto durante la pandemia, quando tantissime persone cercavano fonti diverse da quelle tradizionali che avvalorassero le loro convinzioni. Così questo concetto degli “alternative facts”.... Che cazzo vuol dire? Passami l’espressione… Trovare la verità, raccontarla, è diventato sempre più difficile. Ed è questo che cerco di far capire con questo film, tra le altre cose.

D: Chiudo con una domanda inevitabile, a questo punto. Sei pronto per la notte degli Oscar? Come vivi questa candidatura?

R: È ovviamente un grande onore essere stato nominato insieme a un maestro come Wim Wenders, che è stato uno dei miei insegnanti. E insieme a registi che adoro, come Jonathan Glazer e Matteo Garrone. Questa candidatura è stata completamente inaspettata. Abbiamo realizzato questo piccolo film senza alcun tipo di ambizione in tal senso e adesso ce lo troviamo in cinquina agli Oscar. Questa, però, ci tengo a sottolinearlo, è una storia felice di migrazione e integrazione. Io sono un immigrato di terza generazione. I miei nonni sono arrivati in Germania da analfabeti e ora il loro nipote rappresenterà quella nazione agli Oscar. È una storia di cui vado molto orgoglioso, specialmente in questi tempi in cui la destra xenofoba e anti-immigrazione sta crescendo.

Comments