Berlinale 74 | Kiyoshi Kurosawa: “Ai giovani registi dico: pensate ai film prima che a voi stessi”

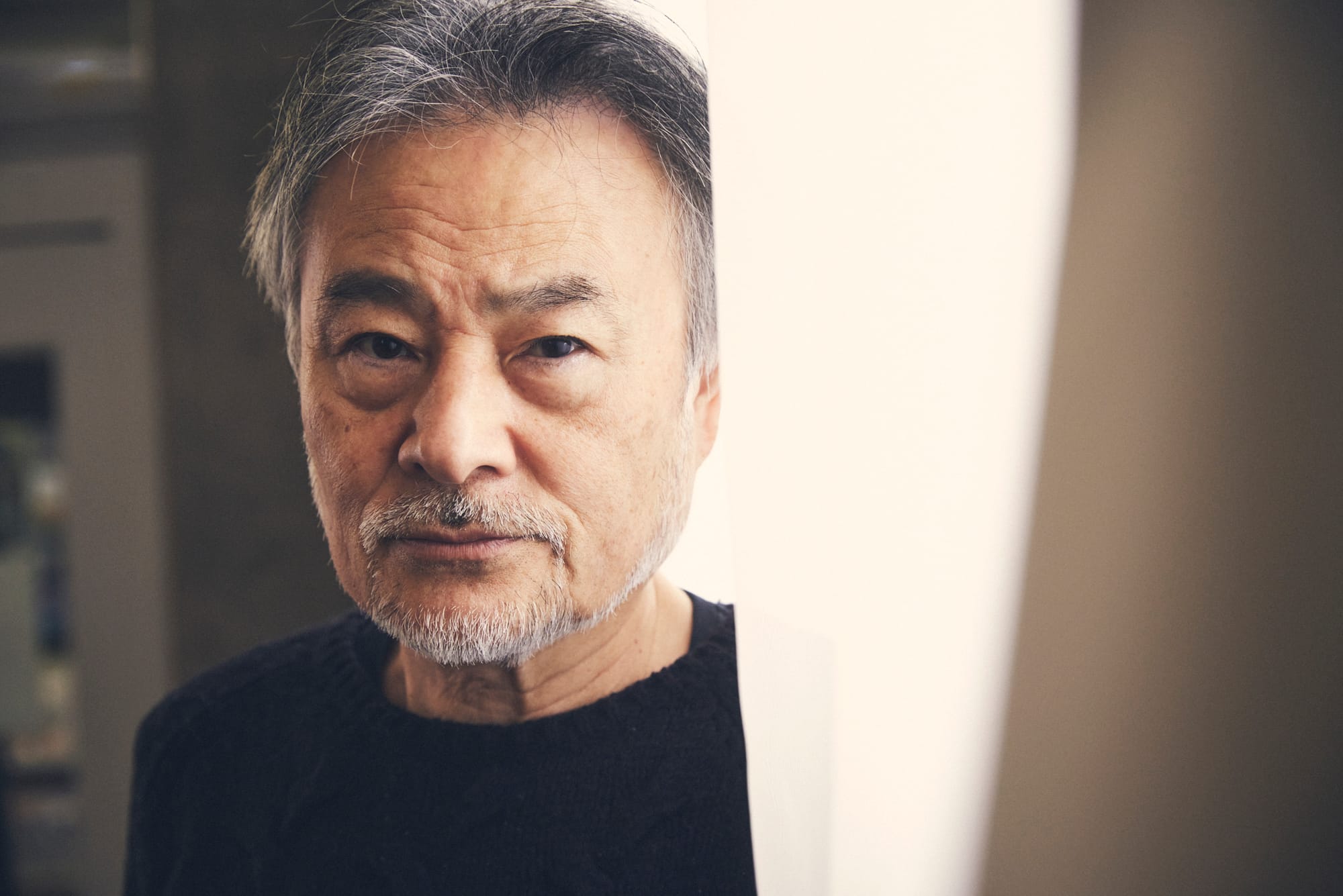

Abbiamo intervistato Kiyoshi Kurosawa: uno dei più influenti registi contemporanei, tra gli iniziatori del fenomeno j-horror.

Kiyoshi Kurosawa, uno dei più influenti registi contemporanei, tra gli iniziatori del fenomeno j-horror, è stato ospite della 74esima edizione della Berlinale per presentare il suo nuovo lavoro: Chime, inquietante mediometraggio che è anche un ritorno alle origini per il maestro giapponese.

In soli 45 minuti di film, il maestro Kiyoshi Kurosawa è riuscito a creare un piccolo capolavoro non riconducibile a nessun genere conosciuto. Una masterlcass su come generare tensione e paura nello spettatore utilizzando solo gli strumenti propri del mezzo cinematografico - i suoni, gli stacchi di montaggio, i movimenti di macchina - emancipandosi dalla costruzione narrativa e dalla necessità del climax, da tutti quei trucchi che servono per arrivare prima al proprio obiettivo nei confronti del pubblico. Ma, in questo casi, obiettivi non ce ne sono.

Il suo nuovo Chime nasce per il lancio di una innovativa piattaforma online nipponica, la Roadstead, che inaugura il sistema di DVT, digital video trading, che offre la possibilità di acquistare un film in streaming ed eventualmente cederlo a terzi come se si trattasse di un vecchio dvd.

Abbiamo avuto modo di dialogare con Kurosawa sulla sua nuova opera, ma anche sulle nuove modalità di distribuzione e fruizione dei suoi film, ora che anche a lui è toccato cimentarsi con le piattaforme online e con formati diversi dal classico lungometraggio. Nella conversazione, sono state inoltre affrontate le ansie e le paure che alimentano oggi il suo cinema, avendo ampiamente scavallato quel nuovo millennio di cui ha descritto così bene l’angosciante attesa nel corso degli anni Novanta con capolavori come Cure e Kairo.

D: In un film di questa durata, non si ha probabilmente abbastanza tempo da dedicare al world-building e alla descrizione dettagliata del contesto. Ci può spiegare che tipo di società è quella descritta in Chime e in che modo questa finisce per alimentare le paure e le paranoie dei protagonisti?

R: La storia si svolge in poche ambientazioni: a casa, sul posto di lavoro, a volte in un caffè. Mette in scena la vita quotidiana del protagonista, una tipica manifestazione della società giapponese, ovviamente colta in un suo piccolo e non esaustivo aspetto. Questa vita che si ripete sempre uguale a se stessa viene agitata da un piccolissimo cambiamento, che in questo caso è un suono misterioso che il protagonista non riesce a capire da dove venga. E neanche io, come regista, so da dove proviene o che significato abbia. È solo un suono. E questo suono è capace di stravolgere la quotidianità sempre uguale del protagonista, persino di distruggerla. È una metafora di quanto siamo fragili nella modernità, esposti a qualsiasi turbamento che può far crollare la nostra normalità senza preavviso.

D: Lei ha lavorato in passato con diversi generi cinematografici, giocando con le loro convenzioni e con le aspettative degli spettatori. Cosa vuol dire, adesso, realizzare un film che, per sua stessa ammissione, non appartiene ad alcun genere?

R: Ho lavorato a questo film senza pensare a come il pubblico potesse riceverlo. È stato come tornare ai tempi di quando ero studente, quando giravo i miei film in 8mm senza preoccuparmi di altro. Non mi interessava che il pubblico capisse le intenzioni di questo film e non ho lavorato per suscitare nello spettatore una specifica emozione. Sono stato molto libero e questa non è una cosa scontata, perché generalmente bisogna tenere conto di quegli aspetti lì, quando si lavora ad una produzione più grande. Invece Chime non ha neanche un genere specifico, come dice lei. È un film volutamente incomprensibile. La mia intenzione era quella di fare un film che non avesse intenzioni. Obiettivi precisi o chiari. È un film in cui non c’è la costruzione della tensione. Nessun movimento che tende al climax. Ed è qualcosa che mi è stato concesso proprio dalla durata del film, che è un mediometraggio. Non c’è una storia, o forse sì. Sta a voi decidere cosa tiene insieme le scene.

D: Come ha lavorato con il direttore della fotografia Koichi Furuya per la creazione di quest’atmosfera così asettica e sul dispositivo di distanziamento del pubblico?

R: L’ambientazione principale è la scuola di cucina, che ha già di per sé un’atmosfera inquietante, sfruttando il materiale predominante, che era l’acciaio. Freddo e asettico. Spigoloso, tagliente. Così con Furuya abbiamo utilizzato le luci per esasperare questa freddezza, questo senso di distanza. E poi ovviamente ho lavorato con il sound-design. Nel film non c’è praticamente musica, se non alla fine, utilizzata in maniera dirompente. Questo perché la musica aiuta subito lo spettatore a individuare un genere specifico. Invece volevo che questo non fosse possibile. La musica ti permette di categorizzare ciò che stai vedendo, di dire se il film che hai davanti è un dramma o un horror. Con Chime non si può mai dirlo.

D: Crede che la distribuzione digitale, con la possibilità di lavorare anche con nuovi formati e durate diverse da quelle delle del classico lungometraggio, offra una libertà in più agli autori?

R: È stata un’esperienza nuova per me, soprattutto perché mi sono trovato a lavorare su di un film che, fuori dai festival, difficilmente sarà proiettato in sala, al cinema. Non ho idea di come la gente lo vedrà, su quale dispositivo. Ma abbiamo comunque mantenuto un’elevata qualità dell’immagine, in maniera tale che il film fosse ugualmente bello da vedere, sia sugli schermi più grandi che su quelli più piccoli. Nel futuro, questa distinzione, tra i film destinati alla sale e quelli destinati allo streaming, sarà sempre meno presente. La sfida è creare un film che funzioni nonostante questo, nonostante il dispositivo che si utilizza per vederlo. E sono abbastanza ottimista sul futuro. Un buon film deve poter funzionare ovunque.

D: Oggi, a differenza di quando lei ha cominciato, quasi nessun regista emergente decide di fare il regista per hobby, anche solo per il gusto di prendere in mano una videocamera e sperimentare con essa. Fin dagli inizi, si ha lo sguardo rivolto al mercato e alle platee dei festival cinematografici. In che modo questo influenza secondo lei il lavoro delle nuove generazioni di film-maker indipendenti?

R: È una domanda molto seria, a cui è difficile rispondere. Adesso realizzare un film, con il digitale, è molto più facile. I ragazzi, quelli che studiano cinema ma non solo, possono usare un cellulare e cominciare già autonomamente a girare un film, un lungometraggio comunque di buona qualità, che può già ambire ad essere proiettato in un festival cinematografico. Questa è una cosa che non era possibile ai miei tempi. Quello che succede oggi, quindi, è che i giovani registi realizzano i loro primi film già pensando alla destinazione finale, che generalmente è quella appunto dei festival. I giovani registi, gli studenti, sono già degli artisti. Cercano già con le loro prime opere di esprimere se stessi, di mettere loro stessi nel cinema che producono. Invece, quando ho cominciato io, il mio interesse era semplicemente quello di realizzare dei film. Il mio interesse era nel film in sé, non tanto nella possibilità di potermi esprimere attraverso di esso. Volevo realizzare un film d’azione, oppure un film horror. Impegnandomi nel farlo bene. Anche ai miei studenti che frequentano la scuola di cinema dico sempre: va bene voler esprimere se stessi, mettersi al centro del proprio cinema, ma a volte bisogna semplicemente concentrarsi sul film, sulle tecniche giuste da utilizzare, sulla qualità dell’esecuzione. Bisogna innanzitutto imparare a fare un buon film.

D: Nel corso degli anni Novanta ha descritto come forse nessun altro regista le angosce e le paure rispetto al nuovo millennio che stava arrivando. Oggi, che il nuovo millennio è arrivato, cosa le fa paura?

R: Anche questa è una domanda molto difficile. Ha ragione, negli anni Novanta il mio cinema aveva dei toni quasi apocalittici, perché mi preoccupava quello che sarebbe potuto succedere nel ventunesimo secolo. Adesso che il ventunesimo secolo è arrivato, il mondo è sicuramente cambiato in peggio, ma non nella maniera in cui temevo io. Non c’è stato panico, non ci sono stati momenti di isteria collettiva. C’è invece un senso di stanchezza, che è molto difficile da mettere in scena al cinema. Il mondo sta peggiorando, spesso in maniera terribile, ma siamo tutti troppo stanchi, rassegnati. Siamo assuefatti dall’apocalisse.