Venezia 82 | Frankenstein di Del Toro è un film riuscito a metà

Il Frankenstein di Guillermo Del Toro è meno audace rispetto ai migliori film del suo autore, ma è comunque in grado di dirci qualcosa di importante sul presente.

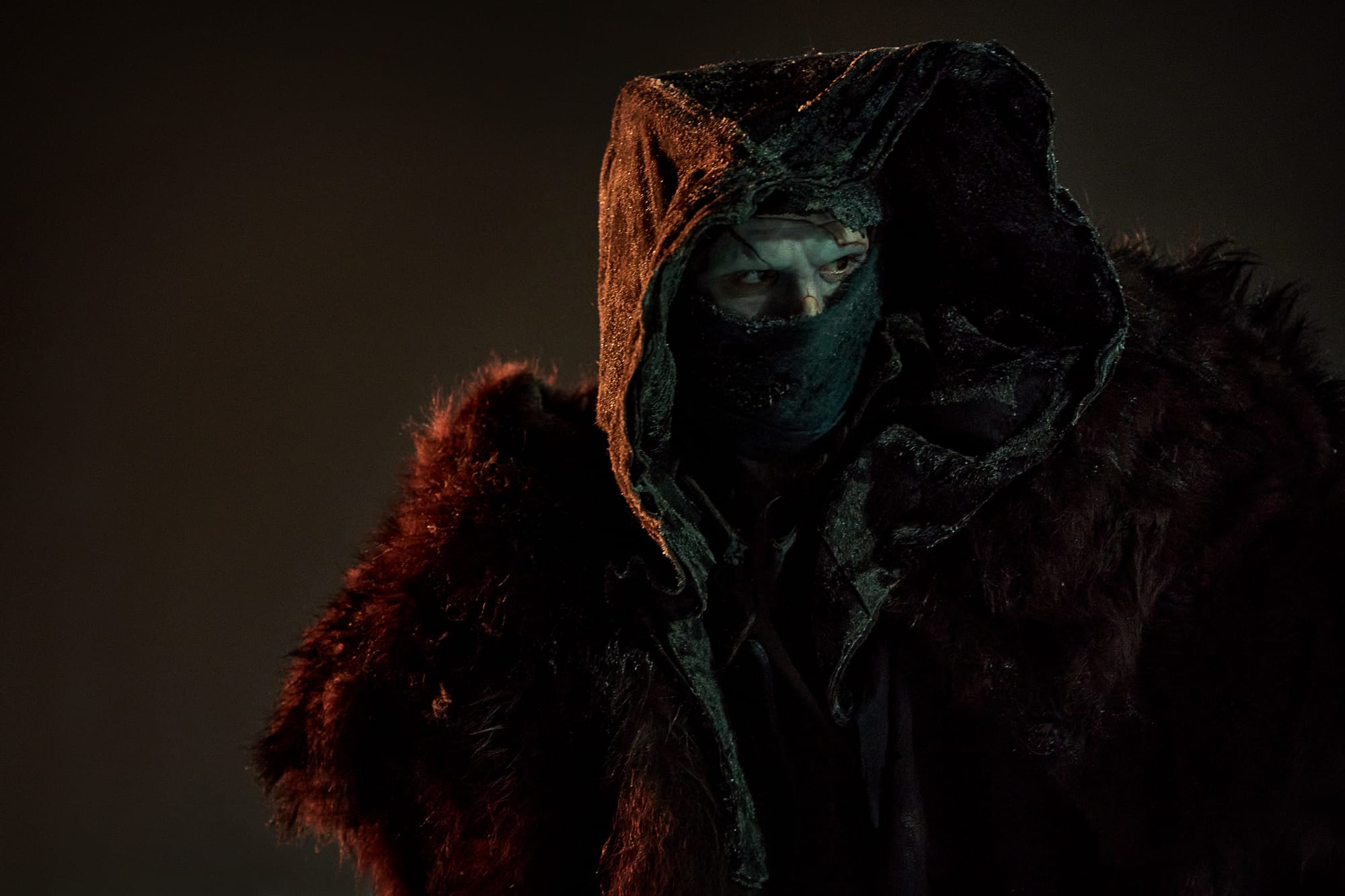

Alla base del Frankenstein di Guillermo Del Toro c’è un tradimento essenziale del romanzo originale. Se nel racconto di Mary Shelley la Creatura è presentata come un essere che viene progressivamente derubato della sua innocenza dalla negligenza del suo creatore, reso cattivo dai pregiudizi della società (quindi, in sintesi, dagli esseri umani), la Creatura di Del Toro è un “mostro” benevolo, tutto sommato incapace di compiere davvero delle azioni terribili e anzi disposto al perdono, alla compassione, all’empatia: ovvero caratterizzato da tutti quei tratti tipicamente “umani” che però gli umani hanno dimostrato di avere da tempo smarrito. La Creatura di Shelley si macchia anche di omicidi efferatissimi, persino infanticidi, e il romanzo finisce così per ritenerla comunque colpevole della sua rabbia vendicativa e degli orribili crimini che decide di commettere in risposta al rifiuto ricevuto dagli altri. Nel film di Del Toro, al contrario, il “mostro” è spesso una vittima, un capro espiatorio che viene accusato di tutto ciò che è invece responsabilità umana. A differenza di Lanthimos, che nell’ultimo Bugonia affida ugualmente a una entità non-umana il giudizio sull’umanità, finendo per condannarla all’estinzione perché ritenuta geneticamente incapace di fare del bene, Del Toro mantiene invece viva la fiamma della speranza, custodita come sempre nel suo cinema dai “diversi” - i mostri appunto - e dalle donne. Stavolta, però, rispetto ai suoi film migliori, tutto risulta un po’ troppo programmatico e anche lo stile visivo gotico-steampunk sembra più derivativo che in passato, saccheggiando molto dall’immaginario di Tim Burton (la Creatura è più simile a Edward mani di forbice che al mostro di Shelley) e facendo davvero poco per rendere la messa in scena originale e personale. Un melodramma ben diretto e ben recitato, a cui però manca l’audacia per cui è diventato celebre il suo autore, quella sua capacità di utilizzare gli strumenti del fantasy per raccontare il passaggio di un’epoca, il mutare di una società.

Non è che non ci provi, anzi. Del Toro sottolinea continuamente la macabra provenienza dei cadaveri che servono a Victor Frankenstein per “cucire” assieme la sua creatura - ovvero i cadaveri dei soldati dilaniati dalla Guerra di Crimea allora in corso - così come la provenienza “sporca” dei finanziamenti utili a portare avanti le sue ricerche, generosamente elargiti dal mercante d’armi Henrich Harlander. Insomma, la “nascita” della Creatura di Del Toro viene inserita in un contesto di economia di guerra che inevitabilmente ci fa riflettere su quello che sta accadendo oggi, con il complesso militar-industriale-finanziario nuovamente ringalluzzito. Un momento storico, quello attuale, che segna il ritorno dei Krupp (non a caso particolarmente attivi nel commercio e nella fabbricazione dei cannoni durante la guerra di Crimea): i signori dell’acciaio bellico, gli alchimisti della guerra industriale. Proprio la guerra di Crimea - il primo conflitto continentale successivo alle guerre napoleoniche e l’ultimo scontro generalizzato prima della Grande Guerra, in cui tutti gli Stati europei, direttamente o indirettamente, vi furono implicati a titolo diverso - fu un momento storico destinato a mutare definitivamente gli equilibri continentali sancendo una cesura tra “l'Occidente” e la Russia, che a seguito della sconfitta militare si sarebbe isolata in un raccoglimento ventennale, spostando il suo baricentro in Asia. Non è forse tutto così tremendamente attuale? Eppure tutto questo rimane sullo sfondo di una generica riproposizione di quella storia che Del Toro ha sempre raccontato con i suoi film: la storia di un mostro che non è davvero tale, circondato da una mostruosità tutta umana, incravattata e che detiene il potere politico ed economico. Se non altro, resta apprezzabile il tentativo del regista messicano di proteggere il proprio romanticismo, a volte anche ingenuo e decisamente démodé, dal cinismo imperante, dal nichilismo “cool” di molto cinema contemporaneo. Suggerendoci che, a voler davvero ricomporre i pezzi del nostro mondo mutilato e martoriato, c’è ancora la possibilità di uscirne migliori. Non è poco.