Berlinale 2025, intervista a Edgar Reitz: «Siamo circondati da immagini senza verità»

Abbiamo incontrato Edgar Reitz e Anatol Schuster per farci raccontare il lavoro dietro al loro film: Leibniz – Chronicle of a Lost Painting.

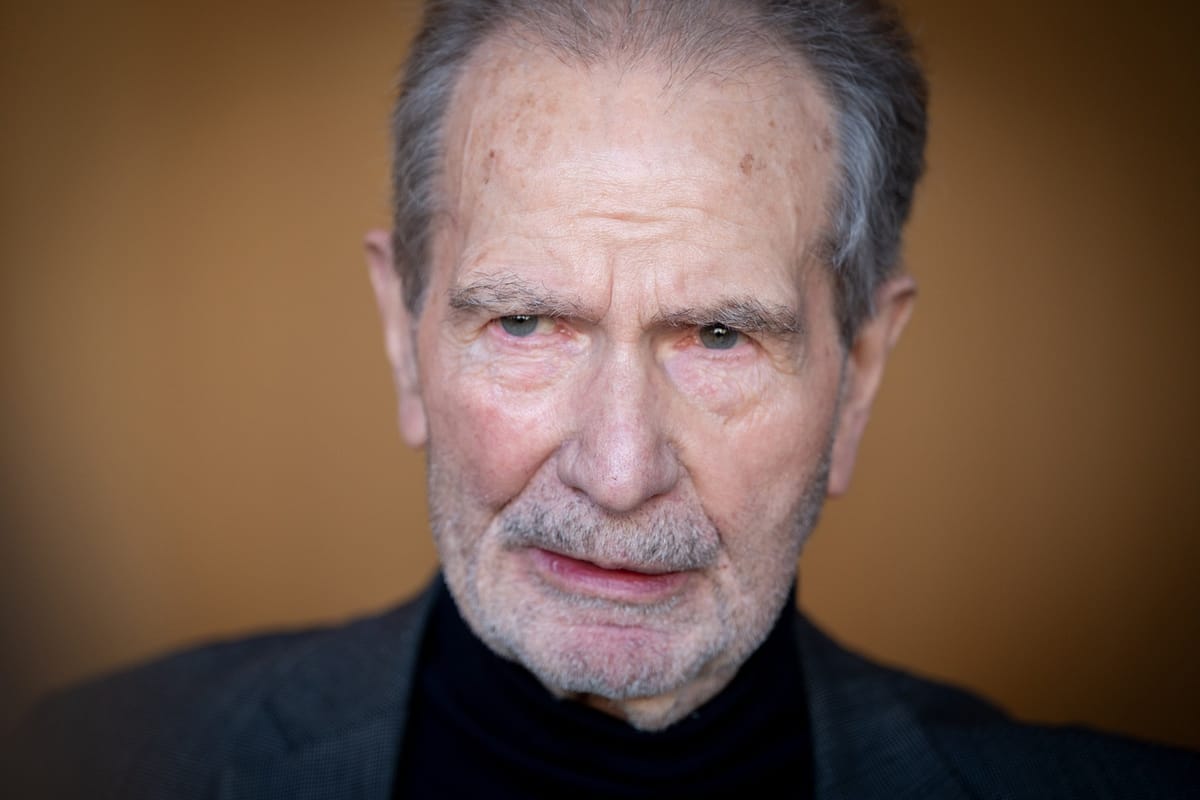

Lo scorso anno Edgar Reitz, il leggendario regista di Heimat, saga cinematografica senza precedenti, narrazione epica del destino di una nazione e del suo popolo, aveva ricevuto la Berlinale Kamera come tributo alla sua carriera e a quell’opera monumentale: un racconto – iniziato oltre quaranta anni fa - che ha toccato i 3500 minuti, ovvero 58 ore di un viaggio tra le epoche, per una riflessione sul senso del tempo e su come questo possa essere rappresentato al cinema.

La carriera di Reitz, però, non è affatto terminata. Il 92enne tedesco sorprende ancora con un film filosofico originale e profondamente intellettuale, che tenta una difficilissima sintesi del pensiero di Gottfried Wilhelm Leibniz, forse la mente più universale del suo secolo, ponendolo davanti a una pittrice incaricata da Sofia Carlotta, regina di Prussia, di dipingerlo in un ritratto. Uno stratagemma narrativo che permette a Reitz, affiancato dal giovane regista Anatol Schuster, di interrogarsi sul significato più profondo del cinema e sulla verità delle immagini.

Abbiamo incontrato Edgar Reitz e Anatol Schuster a Berlino per farci raccontare il lavoro dietro Leibniz – Chronicle of a Lost Painting.

D: In che modo la sua conoscenza approfondita del pensiero di Leibniz, coltivata fin da giovane, ha influenzato il suo ragionamento estetico e cinematografico negli anni?

Reitz: Leibniz è l’unico filosofo che abbiamo avuto in Germania che possa essere considerato un genio universale e per tutta la sua vita si è posto una domanda che è fondamentale anche per qualsiasi regista, ovvero cosa è falso e cosa è vero? Come trovare la verità nelle immagini? È una domanda modernissima, forse la domanda principale del nostro tempo. Tutte queste immagini, queste fotografie, che vediamo oggi, realizzate con i cellulari, sono false. Il dispositivo interferisce fin da subito con la resa finale dell’immagine, senza contare la possibilità di aggiungere filtri, modificare parametri specifici e di aggiustare l’immagine a proprio piacimento. Viviamo in un mondo che ci subissa di immagini, ma non c’è alcuna verità in quello che vediamo, in quello che la gente fotografa e riprende in ogni momento. E questa finzione la troviamo anche nel mondo dell’arte e del cinema di oggi, che si serve proprio di queste immagini senza verità. Prima era impossible modificare così facilmente un’immagine, ma ciò non voleva dire che non poteva esistere la finzione. Anzi, l’autore o l’autrice non poteva nascondersi dietro questi trucchi. Era costretto a rivelarsi in ciò che faceva, nelle immagini che produceva. La storia dell’arte, delle immagini, ci ha consegnato un mondo parallelo, che però trovava la sua verità proprio nel fatto di essere soprattutto un’affermazione artistica.

D: Lei fa dialogare il filosofo con un personaggio completamente inventato, quello della pittrice Aaltje van der Meer, che all’inizio prende il posto di un altro suo collega maschio. Da dove nasce questo personaggio e come lo avete scritto in funzione degli argomenti che vi interessava trattare?

È un personaggio completamente inventato, ma Leibniz aveva un rapporto alla pari con le donne, infatti le donne del tempo lo ammiravano e stimavano molto. Erano anni in cui uomini e donne conducevano vite completamente separate. Gli uomini si occupavano della guerra, mentre le donne della vita mondana, della socialità a corte. D’altro canto, Leibniz era particolarmente inviso agli uomini perché sempre pronto a contraddirli, a rivelare la debolezza delle loro convinzioni. Mentre le donne, che erano curiose di capire come funzionava il mondo, lo stavano ad ascoltare con attenzione. Sofia Carlotta lo ha venerato per tutta la vita. Quindi mi è sembrato giusto introdurre un personaggio femminile come controparte di questo dialogo che si svolge per tutto il film. Se avessi scelto un pittore, per esempio quello interpretato da Lars Eidinger all’inizio, sarebbero rimaste tante domande inevase.

D: In che modo avete invece lavorato sui diversi punti di vista, che cambiano frequentemente, sui punti macchina e sulla fotografia per restituire visivamente la sensualità tattile del ragionamento, dell’elucubrazione filosofica?

Schuster: Tutto il film è ambientato in un’unica stanza che è stata creata apposta per le riprese. Quindi la domanda a questo punto era, come diceva Edgar Reitz, in che modo trovare la verità del racconto in una stanza che è completamente artificiale, ma soprattutto in che modo restituire visivamente la varietà dei tantissimi argomenti affrontati durante il film, pur dovendo muoversi in unico spazio. Perciò l’abbiamo arredata con tantissimi oggetti differenti, alcuni anche nascosti, e abbiamo chiesto a tutti, dagli attori alla troupe, di vivere questa stanza, di scoprire man mano tutto ciò che custodiva. Inoltre, tutto ciò che accadeva di inaspettato assumeva una potenza maggiore in questo contesto così “controllato”, come quando una farfalla, attratta dalla luce calda che stavamo utilizzando, è entrata nella stanza e si è posata sul braccio di Aenne Schwarz.

Reitz: Abbiamo cercato di reagire in fretta a ciò che stava accadendo, ma la farfalla è subito volata via. È stato come essere in una specie di segno. D’altronde l’elemento sognante del film è rappresentato da questo emù che vive nel giardino del palazzo e che a un certo punto si affaccia nella stanza in cui si svolge il film. In questo caso è un passaggio che si trova in sceneggiatura e che sottolinea il culmine del dolore di Leibniz causato dalla sua gamba. Ma è anche un momento che ci dice che il ragionamento umano, la filosofia, in qualche modo tiene sempre fuori altre possibilità di vita, in questo caso rappresentata dall’emù, da un animale di cui non potremo mai conoscere i pensieri come invece accade con Leibniz.

D: Come avete tradotto la lingua utilizzata da Leibniz nei suoi testi in una più scorrevole e adatta alla narrazione?

Reitz: Siamo ovviamente partiti dai suoi scritti, ma non li abbiamo trasposti così come erano, con quel loro linguaggio barocco. Abbiamo quindi cercato di creare un linguaggio di finzione, che non assomiglia al tedesco di oggi, ma non è neanche così complicato come quello utilizzato al tempo da Leibniz nelle sue opere. Per questo lavoro, ovviamente, devo ringraziare molto Gert Heidenreich, che ha scritto con me la sceneggiatura.

D: Noi assistiamo a un momento ben preciso e circoscritto nella vita del filosofo, che conosciamo principalmente attraverso il suo pensiero. Ma che uomo era Leibniz, specialmente nella fase della sua esistenza che viene raccontata nel film?

Reitz: La vita di Leibniz è un mistero. Non aveva famiglia, non aveva qualcuno che lo aiutasse nel suo lavoro. Non sappiamo nulla delle sue condizioni di salute, delle sue condizioni finanziarie. Però ovviamente, come dici tu, ci interessava anche l’aspetto umano e in questo è stato fondamentale il lavoro con Edgar Selge, che interpreta Leibniz. Un anno prima delle riprese, abbiamo cominciato un lungo dialogo con lui. Ci siamo incontrati una decina di volte e ogni volta abbiamo parlato per ore, cercando di andare in profondità nel pensiero di Leibniz. Ma ci siamo anche scambiati tantissime mail notturne, 79 per la precisione, per un totale di oltre 150 pagine di corrispondenza, proprio per cercare l’essere umano dietro alla sua opera, per immaginare i suoi sentimenti in quel momento della sua vita. Questo ha aiutato Edgar Selge a compiere una vera e propria “metamorfosi”, senza limitarsi a recitare un copione. È diventato Leibniz, ha trovato la propria verità, e questo è un altro dei passaggi del film in cui l’insegnamento del filosofo viene messo in pratica attraverso il cinema.

D: Cosa significa per lei tornare alla Berlinale con un nuovo film dopo il riconoscimento alla carriera ottenuto lo scorso anno? Come Leibniz, sembra che lei voglia continuare fino alla fine il suo lavoro…

Reitz: Sono molto contento di aver avuto la possibilità di realizzare questo film, che per tanto tempo è stato nella mia testa, in forme anche molto diverse tra loro. E sono grato ad Anatol Schuster per l’aiuto nella fase di riprese. Sono convinto che un artista non vada mai in pensione, anche perché non la riceve (ride, ndr). Ho realizzato il mio primo film a 18 anni e adesso che ne ho 92 credo che continuerò fino a quando ne avrò la forze. Sono solito presentare i miei lavori a Venezia, ma questa volta il film è stato ultimato a fine anno, quando il festival era già passato. E non potevo sopportare l’idea di dover aspettare un altro anno prima di mostrarlo al pubblico. Perciò sono molto felice di farlo qui a Berlino, che è comunque uno dei tre festival di cinema più importanti al mondo, e il pubblico ha già familiarità con la figura di Leibniz e con il mio cinema.

Schuster: Fammi dire che per me affiancare una leggenda come Edgar Reitz è stato come replicare dietro la macchina da presa la fascinazione che i personaggi del film provano per Leibniz e per i suoi ragionamenti, che si svolgono davanti ai loro occhi. Anche io sono rimasto affascinato da come lavora Reitz, dalla sua precisione. Ho cercato di servire al meglio il suo pensiero, proprio come la pittrice fa nel film con il filosofo.