Apollo 10 e mezzo | la grande sfida di un film fatto solo di ricordi

Tutto ciò che si può dire su Apollo 10 e mezzo è tutto quello che, banalmente, si dice per molti altri film: ma questa volta è tutto vero.

Da sempre Richard Linklater lavora per una propria poetica della “trascurabilità”, in cui la trama cinematografica si compone degli episodi più marginali che scandiscono i giorni dei suoi personaggi, in cui tutto ciò che altrove sarebbe irrilevante per la narrazione diviene elemento principale del racconto. Non stupisce quindi che il suo Apollo 10 e mezzo, felliniano già dal titolo, metta in scena il primo allunaggio di un essere umano negando la prospettiva dell’astronauta e invece adottando quella di un ragazzino, ultimo di sei fratelli, che vive con la propria famiglia ad Houston nel 1969. Se sono solo dodici le persone che hanno camminato sulla Luna fino a questo momento, sono centinaia di milioni quelle che hanno guardato in televisione quei primi passi. Ed è proprio con chi di quell’evento è stato “solo” spettatore che Linklater cerca di immedesimarsi, descrivendo così l’ansia di una intera comunità per la corsa allo spazio e i suoi riverberi sulle piccole cose di ogni giorno.

Tutto ciò che si può dire su Apollo 10 e mezzo è tutto quello che, banalmente, si dice per molti altri film. E cioè che vita, sogno, memoria e fantasia si confondono tra loro fino a non essere più distinguibili e che ciò che guardiamo e ciò che immaginiamo si mescola in un unico flusso di immagini. La differenza è che tutto questo il film di Linklater lo fa realmente e quello che generalmente si afferma in maniera metaforica parlando di cinema, in Apollo 10 e mezzo accade davvero. È per questo che la riflessione sulla distinzione tra realtà e rappresentazione, tra cinema ed esperienza personale, in questo caso non è solo una suggestione, qualcosa che viene accennato da una trama che parla di altro, ma è la trama stessa, la base di un film fatto solamente di ricordi, che si svolge tutto nel cervello, in cui il punto di vista di un ragazzino viene raccontato dal sé stesso adulto, cinquant’anni dopo, giocando sul cambiamento di percezione fino al punto che l’intreccio propriamente detto può diventare qualcosa da enunciare e poi immediatamente accantonare. Persino lo spunto narrativo, presentato nei primissimi minuti del film, diviene immediatamente oggetto di ambiguità, qualcosa impossibile da collocare, almeno inizialmente, nel film che stiamo osservando o in quello che il protagonista sta creando nella sua mente.

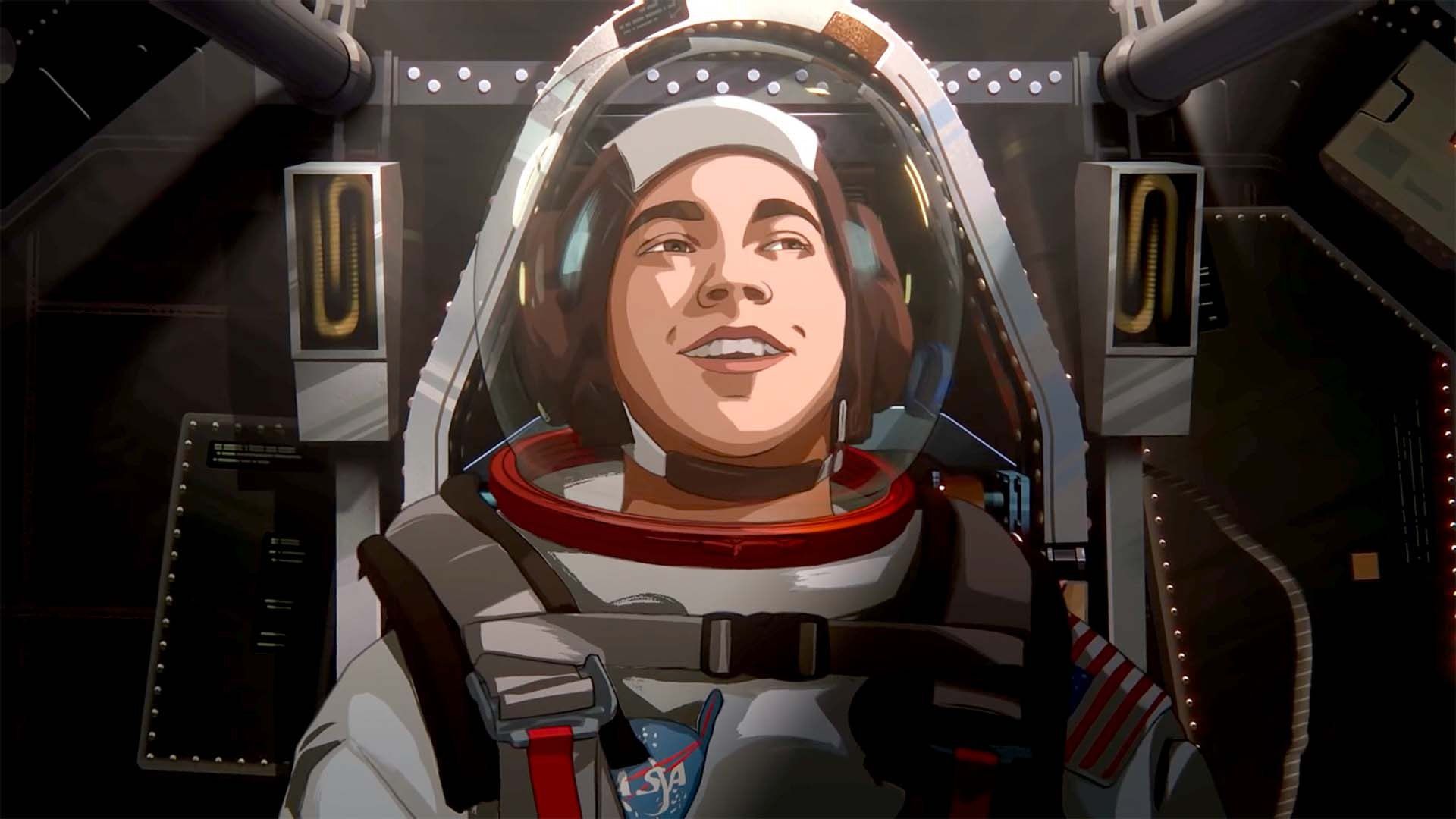

Linklater torna ad utilizzare la tecnica del rotoscoping, vent’anni dopo Waking Life e sedici anni dopo A Scanner Darkly (adattamento da Philip K. Dick), affiancato dallo stesso animatore di sempre (Tommy Pallotta). Ma questa volta, la “pittura digitale” che copre le immagini filmate dal vero le spinge meno verso il surrealismo e più verso una forma di animazione classica, necessaria per posizionare il film a metà tra la reminiscenza pre-adolescenziale e la fantasia. Narrata con malizia da Jack Black, questa infanzia prende la forma di un’epopea ugualmente minuscola e galattica in cui quasi nulla sembra suggerire un peso narrativo diverso tra lo sbarco sulla Luna e un pomeriggio al parco giochi nel fine settimana (un’altra cosa che si dice spesso di tanti film, ovvero la capacità di affiancare macroscopico e microscopico, qui è resa plasticamente in una scena sul divano, davanti alla tv, prima di andare a dormire). Scegliendo, per quasi metà del suo film, di soffermarsi solo sui dettagli, in modo quasi documentaristico, abbandonando completamente la drammaturgia e prediligendo una operazione di categorizzazione alla Neil Packer, Apollo 10 e mezzo si presenta come un inventario poetico di ciò che era, culturalmente (soprattutto), ma anche politicamente e socialmente, il 1960 in Texas, nobilitando, finalmente, la nostalgia senza ridurla a feticcio. Un affresco (in senso quasi letterale) dell’America degli anni Sessanta, intimo ma mai privato.

Come già evidente con Boyhood o con la Before Trilogy, ogni film per Linklater è un processo prospettico, uno slancio in avanti che può arrivare a coprire anche diversi decenni di lavorazione per arrivare ad un traguardo finale. Anche in questo caso, sono passati diversi anni prima di accumulare tutto il materiale audio-visivo necessario per ricreare in maniera esatta le abitazioni degli anni ’60, i punti di riferimento della città di Houston così come effettivamente apparivano nell’anno dell’allunaggio, raccogliendo materiale dagli archivi personali di chi, come lui, abitava lì a quel tempo: fotografie, filmini di famiglia, ritagli di giornale. E se può sembrare che il protagonista del film, con il suo amore per la cultura pop e il baseball, sia il perfetto alter-ego giovanile dello stesso Linklater, Apollo 10 e mezzo non è un film specificamente autobiografico. Non frequentava la scuola media più vicina allo Space Center, la sua famiglia non era davvero così numerosa e suo padre non lavorava davvero per la Nasa (anche se la madre di Jack Black sì).

Un film “boomer” (l’esaltazione dei bei vecchi tempi) assolutamente contemporaneo nei modi e nei tempi (l’effetto playlist, la velocità delle scene, il picture in picture), che sembra estremamente personale anche se non lo è, maniacale nei dettagli e allo stesso tempo archetipico. Se si controllano gli orari e le date presenti nel film, ci si accorge che l’episodio di Beverly Hillbillies mostrato è effettivamente quello andato in onda quel giorno a quell’ora. Janis Joplin era ospite dello show di Dick Cavett in quell’esatto momento che viene raccontato e così i quattro film al drive-in sono quelli che erano realmente in programmazione quella sera di luglio del 1969. Proprio questa precisione permette di amplificare la distorsione e l’astrazione operata dalla memoria, così come la saturazione di cover di dischi, titoli di film e serie tv, pubblicità e brand commerciali, permette di rendere maggiormente evidente ciò che manca. Linklater, infatti, esplicita il suo contesto famigliare bianco, borghese e privilegiato principalmente per omissione. Le disuguaglianze sociali, la questione razziale e la guerra in Vietnam rimangono contenute nella scatola televisiva, senza mai diventare oggetto di discussione tra i membri della famiglia, che preferiscono parlare (molto) di altro.

Animato a 12 frame al secondo (come i filmati della missione Apollo 16) e senza ricorrere all’interpolazione (come invece avveniva in A Scanner Darkly), il nuovo film di Richard Linklater riesce a rendere perfettamente su schermo la distanza tra ciò che è stato e ciò che ricordiamo essere stato, proprio perché la sua produzione si è basata sull’utilizzo di documenti attendibili e ricordi dello stesso regista, necessari per riempire i buchi nell’archivio (come nel caso della sequenza delle montagne russe di Astroworld). Il risultato finale è un enorme “scrapbook” in cui tantissimo materiale diverso è “ritagliato” ed “incollato” preservando la propria eterogeneità in termini di dettaglio, proporzioni e risoluzioni. Tutta questa raffinatissima operazione sulla memoria, sul cinema, sul colore e sulle immagini non sovrasta mai la gioia del racconto. Proprio per questo motivo, Apollo 10 e mezzo è, fino alla fine, un film che conserva una voglia matta di scherzare con il rumore dei tasti del telefono e di inventarsi nuovi modi di giocare a baseball nel garage quando piove.